かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。

特別教育とは、特定の危険有害業務に従事する従業員に対して実施する安全衛生教育です。労働安全衛生法で実施が義務付けられている教育で、事業者は外部機関もしくは社内で実施することが要求されています。

本記事では、元労働基準監督署署長の村木 宏吉氏による監修のもと、特別教育の種類などの基礎知識をはじめ、社内実施の流れや修了証発行の方法など、特別教育実施時に使えるノウハウを詳しく解説します。

ちなみに、特別教育の社内実施に導入される手段として「動画マニュアル(tebiki)」がよく検討されています。危険を伴う作業の「正しい動き」と「やってはいけない動き」を、言葉や個人の感覚に頼ることなく、誰もが目で見て正確に理解・習得できるからです。詳しくはこちら。

労働安全衛生法で定められた義務をただ果たすだけでなく、従業員の安全を確実に守る「本質的な」特別教育を社内で実施するための具体的な進め方について、専門家が監修した以下の資料で詳しく解説しています。

>>【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方を見てみる

▼監修者

村木 宏吉(元労働基準監督署署長 / 労働衛生コンサルタント)

元労働基準監督署長で、労働衛生コンサルタントとして町田安全衛生リサーチ代表。「新人・文系管理者のための 安全衛生基礎のキソ」など多数の著作あり。

目次

特別教育とは?種類や必要な業務一覧

特別教育とは、労働安全衛生法で定められた危険で有害な業務に従事する労働者に行う教育です。労働災害などの事故に遭うことを未然に防ぐため、危険業務に関する知識や安全作業の定着を目的に実施します。

特別教育の必要性

特別教育の必要性は、「労働安全衛生法 第六章第五十九条第三項」で以下のように定義されています。

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

このように、特別教育は事業者が労働者を雇い入れた時や、職場の変更などにより作業内容を変更したときなどに、特定の危険で有害な作業に従事させる場合は必ず行わなければいけません。

この義務を果たすにあたり、外部機関に委託するだけでなく、より実態に即した教育を行うために「社内実施」を検討する企業も増えています。ただし、単に形式的に実施するだけでは意味がありません。従業員の安全を確実に守るためには、法律の趣旨を理解した「本質的な」教育を行うことが不可欠です。

元労働基準監督署長が監修した、法令遵守と実践的な安全確保を両立させるための、特別教育の社内実施の進め方について、以下の資料で詳しく解説しています。

>>【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方を見てみる

特別教育の種類は?必要な業務一覧

労働安全衛生法では、41種類の業務で特別教育の実施が定められています。

労働安全衛生規則第36条「特別教育を必要とする業務」では、以下のような業務が特別教育の対象です。これらの業務を実施しなかった場合、事業者側には罰則があるため注意が必要です。

1.研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

2.アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等

3.最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転

4.最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転

5.小型ボイラーの取扱いの業務

6.つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転

7.エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

8.産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理 など【参考:労働安全衛生規則 第三十六条】

上記の内容はあくまでも一部です。このように特別教育で扱う作業の内容は、産業用機械や車両などの取扱いや、建築用機器の運転、医療用機器の操作など幅広い業種に跨っています。

いずれも作業方法を間違えたり保守管理を誤ると、重大災害に発展する可能性の高い危険な作業です。特別教育を必要とする業務の一覧をチェックしたい方は、以下の画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

※1:厚生労働省「特別教育を必要とする危険有害業務の一覧表」より引用

特別教育を実施しなかった場合の罰則

特別教育を実施しなかった場合、事業者や監督者に対する罰則として、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されます。(労働安全衛生法 第百十九条)

この罰則は、あくまでも特別教育が未実施だった場合です。未実施によって労働災害が発生してしまった場合、事業者は安全配慮義務違反に問われ、事故に遭った従業員やその家族に対して、損害賠償請求も発生する可能性が高いです。

特別教育を実施しないことによる罰則はありますが、『罰則がある、法令で義務付けられているから』という意識で特別教育を行うのではなく、『従業員を労働災害から守るため』に特別教育を実施することが大切です。

次章からは、安全トラブルから守るために必要な「特別教育の内容」について、詳しく内容を解説していきます。

特別教育で教えるべき内容

特別教育で教えるべき内容、科目や時間数は、安全衛生特別教育規程で定められています。主に以下のような内容を教育するカリキュラムになっています。

- 業務で使用する設備や機械、原材料など「作業」に関する知識

- 該当業務特有の「危険性や有害性」に関する知識

- 事故に遭わないための「安全な作業方法」に関する知識

- 業務に必要な「保護具の種類や使用方法、管理方法」に関する知識

- 業務に関連する「関係法令」の知識

41種類の特別教育それぞれで、具体的な科目と時間が異なるので、実施前に確認を行いましょう。それぞれの特別教育に関する規定は、中央労働災害協会で公開されている「安全衛生特別教育規程」をご覧いただくと、各種の特別教育と時間数が分かります。

特別教育は大きく「学科教育」と「実技教育」の2つに分けられ、両方を規定時間以上実施することが必要です。外部機関で実施した場合、実務教育が含まれておらず、意図せず労働安全衛生法に違反している状態となる場合があるので、法令を満たすカリキュラムになっているか、しっかりと確認することが大切です。

重ねてにはなりますが、特別教育は「義務」だから実施するのではなく、従業員の安全を守るため/安全意識を高めるために実施することが本質的な目的です。

次章からは、この目的を達成するために、外部機関か社内のどちらで特別教育を実施するべきか?それぞれのやり方について深掘りをしていきます。

特別教育のやり方【外部機関か社内実施どちらが良い?】

特別教育を受講する方法として、「外部機関で受講」「社内で教育実施」の2通りあります。それぞれのやり方を解説するまえに、そもそもとして、外部機関と社内実施どちらが適切なのかを判断しなければなりません。

現場や組織によって、「社内実施のほうがいいケース」「外部機関のほうが適しているケース」があるので、そちらを先に解説します。

本記事では、この後それぞれのケースについて詳しく解説しますが、もし貴社が「社内実施」の可能性を検討されている、あるいは社内実施を決定されている場合には、ぜひ以下の資料を先にご覧ください。

元労働基準監督署長が監修した、法令を遵守しつつ、現場の実態に即した「本質的な」特別教育を社内で進めるための、具体的なノウハウを網羅したガイドブックです。

>>【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方を見てみる

特別教育を「社内実施」で進めた方が適切なケース

まず、「特別教育を社内実施で進めた方がいいケース」は以下5つの場合です。逆に言うと、下記に当てはまらない場合は外部機関を通じた特別教育の実施が推奨されます。

- 自社の業務実態に即した、法令順守の確実な教育を重視する場合

- 特別教育の対象者が多い、または従業員の入れ替わりが頻繁な場合

- 自社の都合に合わせて柔軟にスケジュールを組みたい場合

- 外国人労働者が多く在籍しており、言語や文化への配慮が必要な場合

- 実際の作業現場や設備を最大限活用して教育したい場合

特に、従業員の安全意識向上に注力したい場合は社内実施が好ましいです。

例えば石油精製事業を展開する「コスモ石油」は、労働災害の事例周知を「動画」で実施しており、従業員の安全意識向上に成功しています。一般的な座学ではなく、あくまで同社の現場における特有の事故や危険を教育することで、より芯を捉えた安全教育を実現しているのです。

▼動画による安全教育体制を整備しているコスモ石油のインタビュー▼

※安全教育の体制整備に成功している同社が活用している動画マニュアルの詳細はこちら。

特別教育を「社内で実施」する流れ

従業員の安全意識を最大限高めるという強みがある社内実施による特別教育ですが、ゼロから整える場合に『法令要件を満たしたカリキュラムになっているか…?』という点で不安に感じるかもしれません。

ここからは、法令要件を満たしつつ、安全意識を高める効果的な工夫などを交えながら、3ステップに分けて実施の流れを解説します。

- ステップ1:実施の準備と計画

- ステップ2:特別教育の実施

- ステップ3:教育実施の記録と保管

本記事では、別紙のガイドブック「【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方」を抜粋し、概要を解説しています。

>>【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方を見てみる

ステップ1:実施の準備と計画

全ての基本は、安全衛生特別教育規程で定められた対象業務の科目と時間数を正確に把握することです。把握する方法は、前述の「特別教育で教えるべき内容」で詳しくご紹介しています。

その上で、十分な知識や経験を有する従業員を講師として選任します。講師に資格は不要で、講師の数も決まりはなく、科目に合わせて適切な従業員を選任する形でも構いません。

使用する教材は、中央労働災害協会をはじめ、業界別の労災防止協会が発行しているテキストをベースにすることで、法令に準拠したカリキュラムになります。市販のテキストを参考にしつつ、自社の作業環境や設備などに合わせた情報を含めることで、実態に基づいた安全意識を高めやすい特別教育になります。

教育内容の準備がおおよそ進んだのち、学科教育と実技教育それぞれの会場確保、具体的な実施日と時間割、教育対象者と所属部署への周知を行い、労働時間内に実施するスケジュールを計画します。

ステップ2:特別教育の実施

特別教育を実施当日に、強くお勧めしているのが「出席確認表へ受講者自身の直筆で署名してもらうこと」です。

残念ながら実際のトラブルとして『聞いていない』『その場にいなかった』といった主張が出てくる場合があります。この主張に対して、管理者による名簿チェックでは参加証明として不十分です。受講者1人ひとりに、その場で日付と名前を直筆で証明してもらうことが、万が一トラブルが起きた場合に会社を守る重要な証拠になります。

実際に特別教育を行う際には、単に情報を伝えるだけでなく、質疑応答を促したり、可能であれば実際の現場で設備を見せながら説明したりするなど、受講者が安全の重要性を「自分ごと」として深く理解できるよう工夫しましょう。

このように、当日の運営における少しの工夫が、特別教育を形骸化させず、その効果と証拠能力を大きく高めます。

こうした実践的なノウハウに加え、そもそもどのような準備をし、どのような内容を、どのように記録すればよいのか。法令の趣旨に沿った「本質的な」特別教育を社内で実施するための一連の流れとポイントがあります。

元労働基準監督署長が監修した、準備から修了証の発行まで、社内実施の全体像を網羅した進め方を、以下の資料で詳しく解説しています。

>>【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方を見てみる

一方で、業務によっては経験の浅い新人・若手や、言葉の壁がある外国人従業員に対し、特別教育を行う場面があります。知識や経験の差による、理解度のバラつきを抑える手段として、動画マニュアルを活用することも効果的です。

例えば、安全を守るために重要な「正しい作業手順」を教育するようなケース。「誰が見ても同じ作業手順」として理解できるので、新人作業員が誤った危険作業手順を踏む可能性が小さくなります。

動画マニュアルの例として、自動車部品や住宅設備等のプラスチック成形品を手掛ける製造企業である「児玉化学工業株式会社」の教育動画が挙げられます。現場従業員が以下の動画マニュアル「ヤスリでバリを取る業務プロセスの解説」を作成し、正しい作業手順をスムーズに共有し、標準化の浸透に寄与しています。

▼動画マニュアルによる標準化の例▼

※現場従業員が「tebiki」で作成

一目で「何をどうすればいいか」が把握でき、文字では伝えにくい動きもすべて理解できるようになっています。

同社が活用している動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の詳しい資料は下のリンクからご覧いただけます。

>>>動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の詳細な機能や活用事例を読む

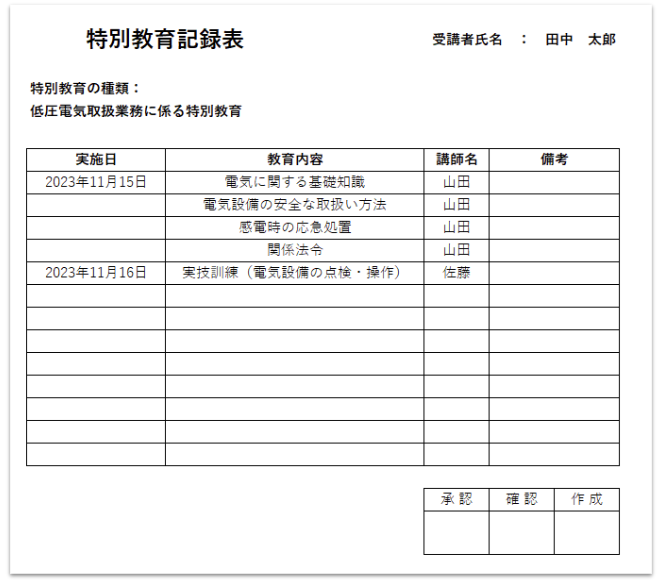

ステップ3:教育実施の記録と保管

特別教育の実施記録と保管は、労働安全衛生法施行規則において定められています。

「いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どれだけの時間教えたか」を証明する重要な記録を作成します。実施した業務名、科目ごとの正確な時間数、講師名、そして受講者名(本人の自筆署名がある名簿を添付)などを漏れなく記載してください。

記録に関する文書の保管期間は3年間となっています。

第三十八条 事業者は、特別教育を行つたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。

引用元:労働安全衛生規則の第38条

法令上、記録の保管期間は3年間とされていますが、基本的には可能な限り永年保管することを強く推奨します。なぜなら、以下のようなケースにおいて数年~数十年経過した後に、記録が必要になる場面があるからです。

- アスベストなど、長期間経過した後に健康被害が生じるケース

- 自社で特別教育を実施した人が、別会社に転職した後に事故に遭うケース など

このような場面では、調査のために記録を要求されることがあるので、なるべく永年保管をしましょう。紙媒体などでは保管スペースの問題があるので、PDFなど電子記録として保管するのも手段です。記録形式は法令で定められていないので、事業者が記録内容が明確に確認できる方法であれば、どのような方法で記録しても構いません。

この記録は修了証発行の根拠にもなるので、漏れなく詳細に記載するようにしましょう。

▼特別教育の記録イメージ▼

※この情報は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。

具体的な内容は、専門家にご相談ください。

ここまで特別教育の実施方法について、外部機関と社内実施それぞれを詳しく解説しました。特別教育の目的である「労働災害の発生を未然に防ぐ」ことを考慮すると、社内実施による実践的な内容で特別教育を行うのが望ましいです。

しかし、社内実施による特別教育で『うまくいかない…』と悩みの声を頂くケースも少なくありません。次章からは、特別教育で直面しやすい課題を整理し、実施時にできる工夫を詳しく解説していきます。

特別教育を「外部機関で受講する」流れ

事業規模が小さかったり、人の入れ替わり頻度も少ない事業所では、社内だけで特別教育を実施することが困難な場合があります。その場合、外部で受講する代表的な方法として、各都道府県に登録された教育機関に申し込んで受講する方法があります。

教育機関では定期的に特別教育を実施しており、公式ホームページなどで日程を公開しています。(参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧)

外部で特別教育を受講する場合は、講習費用は事業者が負担すること、労働時間内に受講することが原則となっています。

あくまでも労働時間という扱いのもと、外部機関で受講させるようにしてください。

また前述したように、外部機関によっては「実務教育は事業者側で実施する」カリキュラムになっている場合があります。このケースでは、学科教育のみを行った状態で特別教育を修了したと見なされません。意図せず法令違反をしている状態にならないように、受講申し込み前に確認しましょう。

実施した後は実施記録を残し、社内で保管を行います。記録・保管方法の手順は、社内実施と大きくは変わらないので、具体的な手順は後述の「ステップ3:教育実施の記録と保管」をご覧ください。

外部機関では、決まったカリキュラムに沿って教育実施をする流れであるため、事業者側の準備負担などの工数は最小限で済みます。しかし以下のような事業者の場合は、次にご紹介する「社内実施」の方がオススメです。

- 自社都合に合わせた柔軟なスケジュールを組みたい場合

- 教育対象者や従業員の入れ替わり、外国人労働者が多い場合

- 実際の業務に即した、実践的な教育をして安全意識を高めたい場合 など

とくに安全意識を高める点では、さまざまなケースを想定し画一化された内容である外部機関の内容に対し、自社の事例など実態に即した内容を交えながら行える社内実施が有効的と考えます。

このような理由から「社内実施」を選択する企業様のために、法令を遵守しつつ、現場の実態に即した「本質的な」特別教育を進めるための具体的なノウハウを、元労働基準監督署長監修のもとでまとめました。以下の資料で、その詳しい進め方をご覧ください。

>>【元労基署長監修】社内実施による本質的な特別教育の進め方を見てみる

一方で、「社内実施の準備にかけるリソースがない」「かといって、指定された日時の外部講習に従業員を派遣するのも難しい」という企業様もいらっしゃるでしょう。 そうした場合には、外部機関のカリキュラムを利用しつつ、自社のスケジュールに合わせて柔軟に受講できるWeb講座(eラーニング)を活用するのも一つの手段です。

以下に、現場・技術系の教育に特化した代表的なWeb講座サービスをご紹介します。

現場・技術系資格専門のWeb講座「SAT」

「SAT」は、現場・技術系の資格取得や特別教育をeラーニング形式で提供するWeb講座専門サイトです。

インターネット環境があれば、PCやスマートフォン、タブレットを使用して場所や時間を選ばずに受講できるのが特長です。分かりやすい解説動画による学習で、フルハーネスや低圧電気、粉じん作業など、現場で必要な特別教育の法令に基づくカリキュラムを効率的に受講できます。受講完了後には、労働安全衛生法に基づくプラスチックカード形式の「修了証」が発行され(一部講座を除く)、アプリでの修了カード自動発行にも対応しています。

特別教育で直面しやすい「3つの課題と解消する工夫」

前章まででご紹介した、綿密な教育計画や準備を行っても『うまくいかない…』と陥るケースは少なくありません。主に以下の3つの課題を抱えている場合が多いでしょう。

| 講師の負担が大きい | 通常業務との兼務による時間的制約、教材準備の手間など、講師役の従業員に大きな負担が発生。 この原因で、担当者の通常業務の生産性低下や、準備不足による特別教育の質が低下するといったケースも。 |

| 教育内容や質がバラつく | 複数の講師がいる場合、それぞれの知識レベルや使用テキストの好みの違いから、教育内容の重点に差が生じる。 また、教え方のスキル差が教育品質にも通じ、受講者の理解度に偏りが出てしまう可能性も。 |

| 一度の教育で覚えられない | 一度、特別教育を受けたとしても、時間が経つとその内容を忘れてしまったり、日々の業務の中で自己流の危険なやり方が身についてしまう。 知識が記憶と定着するためには、繰り返し学べる環境が不可欠。 |

この3つの課題を解決するためには講師の負担を軽減しつつ、「教育内容を標準化して」「いつでも再確認できる」状態が理想的と言えます。この理想的な状態にできる工夫として、動画マニュアルを活用することが効果的です。

動画マニュアルを活用することで、業務の基礎知識など伝える内容が普遍的な部分を動画教材化し、教材準備や指導工数を減らすことが可能です。また、受講者の理解を統一化したい重要なトピックスも動画化することで、指導内容のバラつきを解消し、受講者全員へ同じ内容を伝えることができます。

また、特別教育を経て実際の業務を行う際、従業員自身が不安な点を事前に動画で再確認することもでき、繰り返し学べる体制も構築できます。

たとえば、短期雇用者や外国人スタッフなど多様な人材を抱えるASKUL LOGIST株式会社では、直近起こった事故事例を動画マニュアルで共有する取り組みを行っています。動画により、現場のリアルな臨場感を伝えやすくなり、「何が原因」で「どこに注意が必要なのか」か理解しやすくなったといった声が挙がっています。

▼動画マニュアルによる現場改善を実現している同社の事例動画▼

動画マニュアルと聞くと『編集スキルがないと難しいのでは?』と感じるかもしれませんが、編集未経験者でも簡単に扱えるツールとして、多くの現場で活用されているツールが、かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」です。動画マニュアルをかんたんに作成できるだけでなく、職場の教育改善を手助けする以下のような機能も備わっています。

- 音声認識による自動字幕生成

- 100カ国語以上への自動翻訳

- 字幕の読み上げ(多言語にも対応)

- アクセス履歴等がわかるレポート機能

- オリジナルのテストを作成できるテスト機能

- 従業員のスキルを評価・可視化できる機能

- 職場の教育計画の策定・実施記録を残せる機能 など

導入企業からは、『tebikiは単なる動画作成ソフトではなく“社員教育ツール”』という声も挙がるほど現場教育に特化したツールです。そのため、安全意識を定着させる教育体制の整備が可能になるでしょう。

tebiki現場教育の詳細な機能や料金プラン、活用事例は以下のリンクをクリックして概要資料をご覧ください。

>>かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」の概要を見てみる

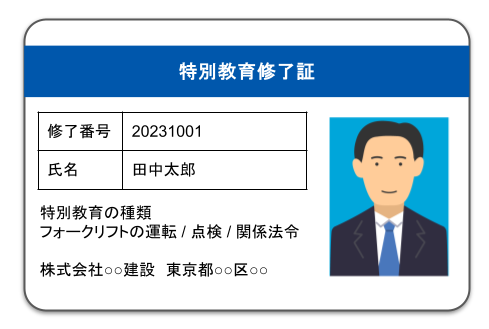

義務?特別教育修了証を自社発行する方法

特別教育の修了にあたり、修了証の発行は義務化されていません。そのため、所持も義務付けられていません。

ただし、労働基準監督署の調査などで教育実施の証明を求められた際に、修了証(または実施記録)がないと、教育を実施していないと判断されるリスクがあります。

特別教育修了証の発行により、従業員が適切な教育を受けていることを証明できるため、基本的には発行するようにしましょう。社内実施による特別教育の場合、以下で解説する内容を参考に自社発行を行うようにしてください。

修了証に記載すべき項目

発行義務がないため記載内容も定められていませんが、以下の内容が書かれていることが一般的です。

- タイトル(何の特別教育か明確に)

- 氏名

- 生年月日

- 顔写真

- 特別教育の科目名

- 修了年月日

- 発行年月日

- 発行者

- 社内管理用の通し番号

修了証の自社発行での作り方

特別教育の修了証は、法令で定められた様式はありませんが、基本的には運転免許証やクレジットカードと同じサイズで作ると実用的です。職場ルールによっては携帯が求められる場合もあるため、財布やカードホルダーに入れる大きさが望ましいです。

以下のようなイメージに沿って、前述で紹介した項目を網羅しながら作るようにしましょう。項目が多い場合は、裏面なども使用して構いません。

▼修了証のイメージ▼

※この情報は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。

具体的な内容は、専門家にご相談ください。

作成時、耐久性のある用紙を使用しつつ、ラミネート加工を施すことで汚れや破損から守ることができます。修了証の発行方法やフォーマットは、別紙のガイドブックでも詳しく解説しているので、以下のリンクをクリックして、資料をご覧ください。

>>「【元労基署長監修】特別教育の進め方・修了証の発行方法やフォーマット例」をPDF資料で見てみる

【補足】特別教育でよくあるQ&A

特別教育とは資格か?

特別教育は資格ではありません。国家資格や免許とは異なり、労働安全衛生法で定められた安全衛生教育の一種です。

特定の危険有害な業務に労働者が就く際に、事業者が実施しなければならない義務的な教育であり、その目的は労働災害を防止するための知識や技能を身につけることです。

技能講習と特別教育の違いは?

技能講習と特別教育は次のような違いがあります。

- 技能講習:より危険度の高い特定の業務を行うための「高度な教育」

- 特別教育:技能講習以外の危険有害業務に関する「必須の教育」

技能講習と特別教育は、どちらも労働安全衛生法に基づいて、危険または有害な業務に従事する労働者の安全を確保するために行われるものですが、その目的、法的根拠、位置づけに明確な違いがあります。

技能講習とは、労働安全衛生法で定められている「一定の危険又は有害な業務に就くために必要な技能と知識を習得させるための講習」です。学科の他に、実技講習を受けてから修了試験に合格することで技能講習終了の資格が与えられます。

技能講習には、「作業主任者」と「就業制限業務」の2種類の講習が存在しています。

| 作業主任者に関する技能講習 | 危険・有害作業の直接指揮、装置の点検や監視、異常処置など |

| 修了制限業務に関する技能講習 | クレーン、フォークリフト、高所作業車などの特定作業 |

技能講習を修了すると「技能講習修了証明書」という形で、全国的に認定された資格保有者となります。転職などで会社が変わった場合でも、技能講習修了証明書があれば該当作業に教育無しで従事することが可能です。

特別教育以外にどんな安全教育がある?

労働安全衛生法に基づく教育以外にも、安全衛生教育として設定されている教育があります。

- 雇い入れ教育

- 作業内容変更時教育

- 職長等教育

- 能力向上教育

- 危険有害業務従事者への教育

また労働安全衛生法内の規定ではありませんが、通達において以下の教育も必要に応じて実施するように示されています。

- 安全衛生責任者

- 振動工具取扱い作業者

- 騒音職場の作業者

- VDT作業従事者

- 重量物取扱い作業、介護・看護作業、車両運転作業等の従事者

職場の作業内容や事業環境に応じて、これらの教育についても必要に応じて実施すると良いでしょう。

特別教育以外の安全教育について詳細に知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

▼関連記事▼

・職場の「安全教育」とは?具体例や必要性を解説

・職長教育と安全衛生責任者教育の違いは?実施目的や再教育の期限を解説

・安全衛生責任者の選任は義務?役割や講習内容を解説!

特別教育修了証に有効期限はある?

特別教育の修了証自体に有効期限はありません。一度、法令で定められた特別教育を適切に修了すれば、その事実は有効とされます。

しかし、労働安全衛生法をはじめ、法令はたびたび改正が行われるものです。そのような最新の法令内容のキャッチアップや、新しい視点による安全対策の推進のためには、一度受けたら終わりではなく、定期的な再教育が大切です。

まとめ

特別教育の概要や対象となる作業、教育内容や受講方法、修了証・記録の管理について解説をしました。

労働者を新たに雇った時や作業内容を変更する場合は、特別教育を受講させないと法律違反で処罰される可能性があります。本記事でご紹介した内容を参考にして、特別教育を実施しましょう。

特別教育を効果的かつ効率的に行う方法として、動画マニュアルの活用をご紹介しました。動画の活用により、文字や写真では表しきれない細かい作業や手の動きを詳細に示せるので、危険で有害な業務に初めて就く方でも正確に理解することが可能です。

動画マニュアルの作成には、かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」がおすすめです。マニュアルの作成だけではなく、教育管理やスキル管理も可能ですので、現場教育にお悩みの方はぜひ活用をご検討ください。詳細な機能や料金プランについては、以下のサービス紹介資料で解説しています。少しでもご興味のある方は、以下の画像をクリックして資料をご覧ください。

<参考情報>

※1:厚生労働省「特別教育を必要とする危険有害業務の一覧表」

※2:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧