かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。

新人の即戦力化、長期的な戦力として育成するための新人教育。効率的な教育を行うことで、早い段階で業務の遂行を任せられるため、生産性向上や業績アップにつながります。

しかし、新人教育には明確な正解があるわけではないため、現在の教育体制や方針に問題がないのか、そもそも新人教育を効率化するうえではどうすべきかなどの課題を抱えている方も少なくないはずです。

この記事では、現場改善ラボの会員を対象に実施した「新人教育の実態調査」を基にして、現場が抱えているリアルな課題や解消に向けたポイントなどを解説します。

目次

新人教育とは?実施する目的について

新人教育は、新たに入社した従業員が企業文化や具体的な業務内容、社内ルールなどを素早く理解し、スムーズに業務に慣れて遂行できるようにするために実施します。新入社員を即戦力として育てることが目的であり、企業の長期的な成長に欠かせない要素といえるでしょう。

もちろん、企業風土や業務内容を理解して即戦力にするだけではなく、企業組織の一員である自覚を持ってもらうためのサポートも大切です。そのため、社員とのコミュニケーションの場を設けたり、不適切なフォローアップを実施したりして、いち早く組織に慣れてもらうための取り組みも大切と言えるでしょう。

理解しておくべき新人社員を取り巻く現状

労働力不足による慢性的な人材や転職支援サービスの普及により、新人従業員を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。ここでは、厚生労働省の調査結果から新人従業員を取り巻く現状について解説していきます。

転職のハードルが低く、早期離職率が高い

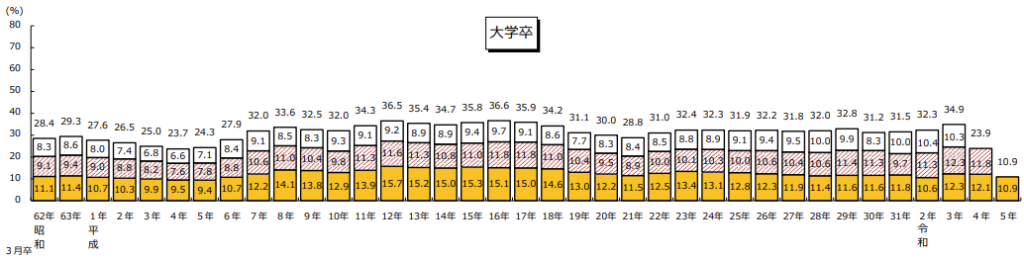

厚生労働省「新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移」の資料では、入社3年目までの新人従業員(大学卒)の離職率は、過去30年を遡っても30%前後で推移しています。

中卒・高卒・短大卒の場合は40%以上であり、年によって差はあるものの年々僅かながら上昇している傾向があります。

以前は終身雇用の考えが根付いており、1つの会社に長期間勤務する認識が強かったものの、現在では転職が当たり前になっており転職市場を取り巻く状況は変化しています。これは、様々な要因があるものの、1つは転職サービスが普及したことによって転職へのハードルが低くなったことが挙げられるでしょう。

採用難易度が高まっている

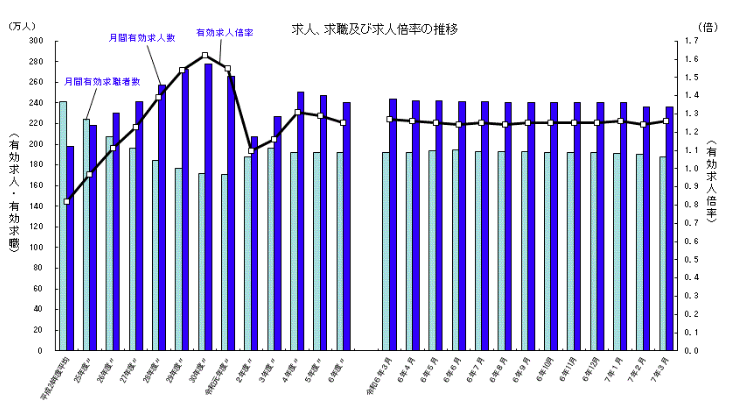

少子高齢化によって働き手が不足している昨今では、あらゆる業界で人手不足に陥っており、新人採用の難易度が高まっています。厚生労働省が公表している「一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)」でも、有効求人倍率は1.26倍、新規求人倍率は2.32倍となっています。

人材市場は依然として売り手市場が続いており、企業にとって採用難易度は非常に高い状況にあるといえるでしょう。

新人教育を実施するうえでの3つの教育方法

ここでは新人教育をする上で採用されていることが多い3つの教育方法について紹介していきます。

OJT

新人教育を実施する上で最も一般的なのが、実務経験が豊富なトレーナーが新人に対して、1対1で業務に必要な知識やスキルを計画的に教えるOJTです。実際の業務を経験できるため、現場に即した実践的なスキルを効率的に取得できます。

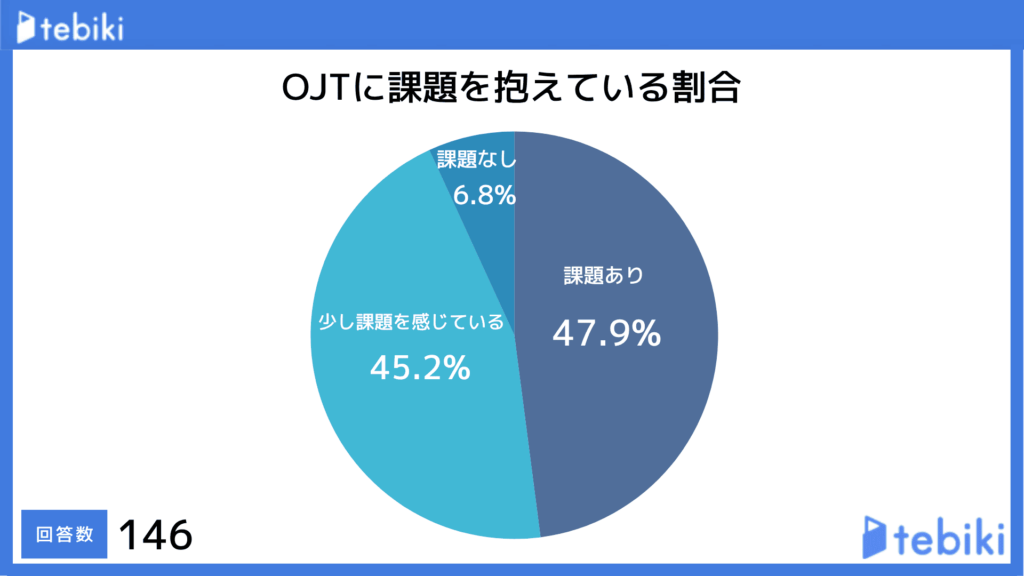

また、新人とトレーナー間で密接にコミュニケーションを取ることができ、不明点や疑問が生じた場合でもその場ですぐに解決できる柔軟性の高さもポイント。現場改善ラボで現場産業に従事する方を対象に実施したアンケート調査(N数=146名)でも、9割以上の企業でOJTを採用しています。

一方、OJTを実施している企業の約9割はOJT教育に対し、課題を抱えていることが調査結果から明らかになっています。

OJTの課題を放置するリスクや改善に向けた取り組みのポイントついては、以下のPDF資料で詳しく紹介しています。下のリンクをクリックして資料をご覧ください。

>>「教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例(PDF資料)」を見てみる

OFF-JT

Off-JTは、座学や研修といった現場以外の場で行われる教育訓練です。OJTだけではカバーできない基本的なビジネスマナーや専門的な知識を新人に教える場面が必要なため、Off-JTは有効です。

製造業の場合、安全に関する研修や品質管理の基礎知識など、現場で直接教えることが難しいテーマをOff-JTでしっかりと教育することが重要になります。

Off-JTはカリキュラムを基に講義形式で行われることが多いため、別の部署の研修制度同士のコミュニケーションが生まれるだけでなく、教育の質が均質化されることにより知識量にばらつきが生じにくくなるというメリットがあります。

マニュアル化

新人に対しての教育を実施する上で問題となるのが、教育担当者への負担が増加してしまうという点です。業務説明や質問に対しての回答、振り返りやフォローなど様々な対応が必要になり、定常業務に支障がでてしまう場合も少なくありません。

このような課題を解決できるのが、業務手順や会社ルールなどのマニュアル化です。マニュアル化することで、ある程度の情報をマニュアルから得られるため、OJT担当者の負担を最小限に抑えることができます。実際に、OJT業務をマニュアルに落とし込んで整備を進めていたテーブルマーク株式会社では、OJTの実施により5時間程度かかっていた教育がマニュアルの整備によって1時間まで削減することに成功しています。

なお、同社の取り組みで特徴的なのは、動画によってマニュアルを整備した点。「わかりやすくて、とっつきやすい手順書」に着目し、動画マニュアル(tebiki現場教育)を活用した新人教育を実施しています。

同社の事例は以下のインタビュー記事で紹介しているので、合わせてご覧ください。

インタビュー記事:属人化業務の指導工数を83%削減!標準化教育により安心安全な食品を提供

新人教育の現場で発生している主な課題

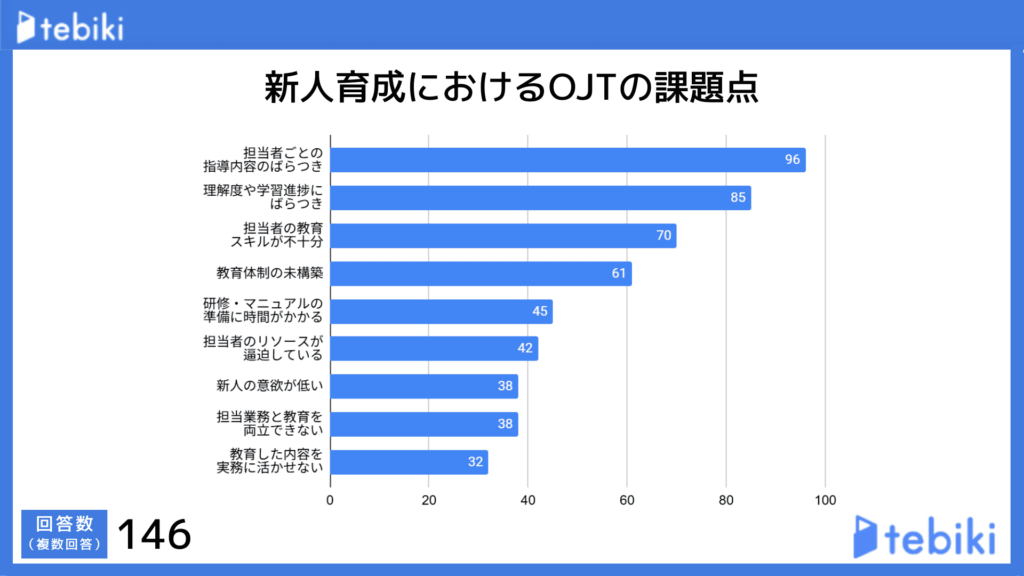

ここでは、現場改善ラボの会員を対象にした「新人教育で抱えている具体的な課題」の設問で回答数が多かった課題を深堀りして解説していきます。

指導内容にばらつきが発生している

最も多かったのが新人教育の担当者ごとに指導内容のばらつきが生じているという点です。担当者が複数いる場合、伝える情報や順番、ニュアンスなどが統一できずにばらつきにつながってしまうことも少なくありません。

加えて、新人ごとに受け取り方や解釈が異なることも多く、誤った形で情報が伝わってしまった結果、作業の品質にも影響がでてしまうのです。実際に製造業の株式会社神戸製鋼所でも、以下のように指導内容がばらついてしまう課題を抱えていました。

OJTによる教育では、教育者によっても教え方に違いがあるため、教育される側の受け取り方にも違いが出てきます。それによって、ノウハウ的な部分の作業習熟度に差を生み、出来栄えがばらつく要因の一つとなっていました。

このような背景から、紙の手順書+OJTの組み合わせによる教育に限界を感じている中で、作業内容や情報をより効率的に伝えるために実際の動きを視覚的にで伝えられる「動画マニュアル(tebiki現場教育)」を導入しています。

現場でOJTを実施する前に動画を閲覧することで、ある程度作業内容を理解した状態で現場に出られるので、OJTの時間を3割ほど削減することに成功しています。同社の事例をより詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

理解度や学習進捗にばらつきがある

同じ教育を実施しているにもかかわらず、新人によって理解度や学習進捗にばらつきが生まれてしまうこともよくある教育課題の1つです。

もちろん、新人の特性やスキル、教育担当者の指導方法によって異なるのは仕方がないものの、良くないのは理解度や学習進捗を管理できていない点です。一度差が生じてしまうと、短期間でその差を縮めることは難しく、作業品質や全体の生産性にも影響するでしょう。

教育担当者のスキルが不十分

教育の担当者のスキルが統一されておらず、不十分な状態で新人教育を実施していると教育効率が悪くなり、新人の業務品質やスピードにも大きく影響します。

これは、教育担当者に対して、新人教育の目的や進め方、要領などを詳細に伝えておらず、担当者の裁量に任せてしまっていることが大きな要因です。「そもそも教え方がわからない」「新人教育に時間をかけすぎて定常業務が追いつかない」などの状況を招いている可能性も十分に考えられるので、早急な対策を講じる必要があるでしょう。

教育体制を構築できていない

前提としてそもそもの教育体制の構築ができていない場合も少なくありません。具体的には以下のようなケースがあげられます。

- 新人教育の担当者が明確に定まっていない

- 活用するマニュアルが整備されていない

- 全社的に人材育成に対する意識が低い

教育体制は従業員個人や各部署単位などのレベルで構築することは非常に難しいため、現場と経営層が一丸となって全社的に取り組むことが大切です。

研修準備・マニュアル作成に時間がかかる

新人教育を実施する際に利用するマニュアルや手順書の作成 / 整備、研修の準備などに時間がかかってしまうのも、現場が抱えている課題の1つです。

特に業務手順や基準などに関する内容をまとめたマニュアルや手順書の作成や整備を進める場合、文章の作成に加えて写真を撮影したり、図解を作成したりなどの作業も発生します。実際にアサヒ飲料株式会社でも、マニュアル作成に対して以下のような課題を抱えていました。

1つの作業につき手順書を作るのには3時間…10時間…人によってはこだわって作っているケースもあるので、もっとかかっていたかもしれません。この時間はあくまでも、特定の工程における一作業の手順書作成に要する時間なので、完全に1つ の工程の手順書を整備するとなると数日単位で時間が必要となり、作成者の大きな負担となっていました。

また、手順に変更が発生した際には、申し送りや引き継ぎ事項などを口頭や文字ベースで伝えていたものの、従業員によって解釈や理解にばらつきが発生することも多かったそうです。

そんな中で同社は、文書メインのマニュアルではなく動画(tebiki現場教育)を活用する形にシフトし、動画編集経験のない未経験者でも、1本あたり30分程度で作成でき、従来と比べて時間を大幅に削減できています。取り組みの詳細は以下のインタビュー記事にまとめているので合わせてご覧ください。

インタビュー記事:OJTや手順書作成工数を大幅に削減!熟練者の暗黙知も動画で形式知化

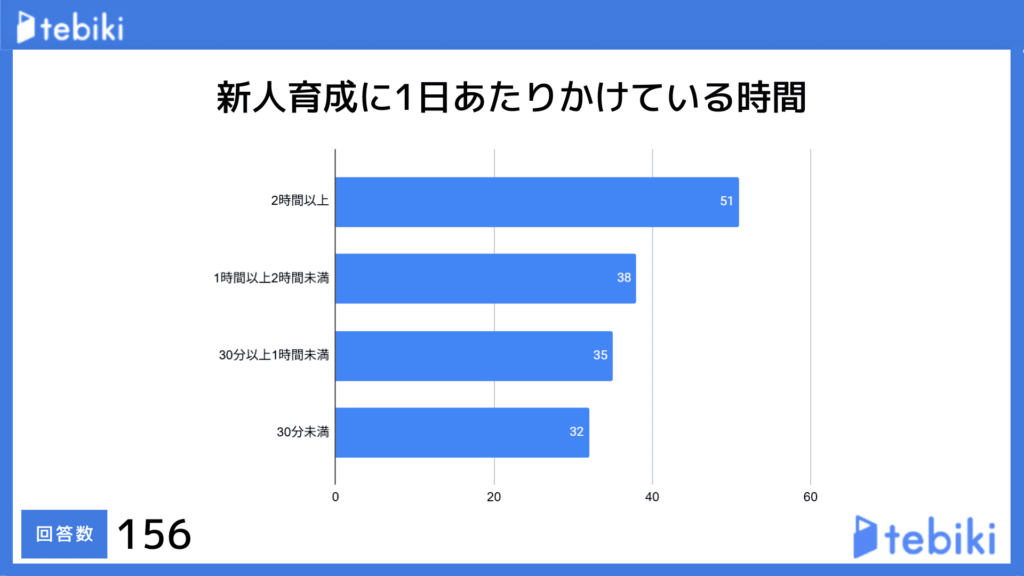

新人教育にかかる時間が増加している

担当者は定常業務と平行して、新人の教育を実施していますが、教育にかける時間が増加しているのも大きな課題の1つです。実際に現場改善ラボで実施したアンケートでも、約3割の回答者が1日2時間以上を新人教育に時間を掛けていることがわかっています。

1日8時間労働ということを踏まえると、1/4が新人教育にあてていることになるので、定常業務が圧迫されている状況が伺えます。

学びのある新人教育を実施するために大切なこと

ここまでに紹介した新人教育の現場を取り巻く現状や課題を踏まえた上で、学びのある教育を実施する上で理解しておきたいポイントを紹介していきます。

担当者だけではなく、全社で新人教育に取り組む

担当者のみで新人に対して手厚い教育を実施するのは難しく、周囲からのフォローが無いと不十分な教育になり、作業理解が遅くなったり、職場の雰囲気になれなかったりなどのリスクが考えられます。

新人教育を実施するうえでは、全てを担当者に委ねるのではなく、役職や経験年数などの垣根を超えて全社で新人教育に取り組むのが重要です。

例えば、作業の中で新人が困っている場合には、教育担当者だけではなく周りの従業員がすぐにフォローするなどです。また、業務に限らずコミュニケーションの機会を設けて、新人が相談や質問しやすい雰囲気作りへの取り組みも積極的に実施していきましょう。

自発的な学習を促す環境を構築する

作業に関するカリキュラムを用意した集合研修や一方的なOJT教育に終始してしまうと、詰め込み型の教育になってしまい、作業習熟のスピードが遅くなってしまう場合があります。

そのため、新人が自発的に業務に関連した学習ができる環境を整備することも大切なポイントです。

自発的な学習環境を構築する上では、「トーヨーケム株式会社」の取り組みが好事例としてあげられます。同社では、社内で作成した動画マニュアルをOJTに活用し、業務手順や機械設備の使い方などを実際の作業風景を動画で学ぶ体制を構築しているのが特徴です。

作業の不明点があった場合には、タブレットで動画マニュアルをすぐに視聴できるため、新人の従業員からは自発的な学習ができているという声が上がっています。新人に対して担当者が毎回説明する手間が省け、効率的な教育が実現している事例と言えるでしょう。同社の取り組みを詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

スキルや特性を把握して、適切な教育を実施する

新人の従業員によって、保有スキルや業務の習熟度、性格などが異なるので、それぞれを適切に理解した上で適切な教育を施すのが新人の成長を最大化させる上で大切です。

例えば、Aという業務を作業手順書を参照しないと業務を遂行できない従業員に対して、別の業務を説明しても混乱を招く一方であり、作業品質にも影響してしまうリスクがあります。

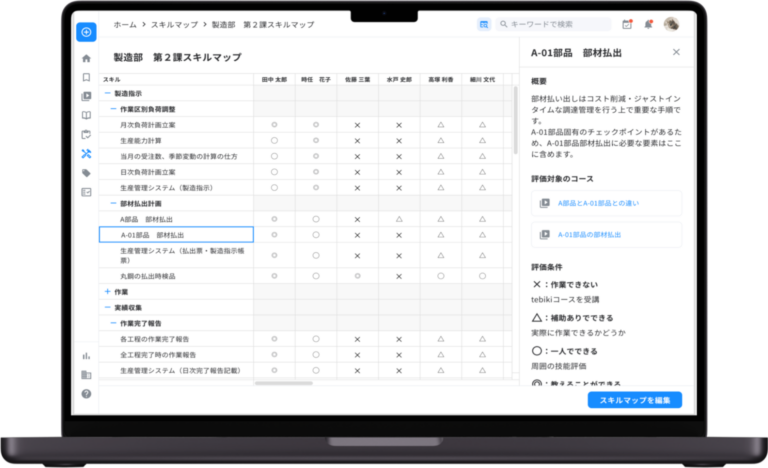

スキルを把握する上で必要なのは、従業員のスキルを数値や記号で可視化するスキルマップです。

▼スキルマップのサンプル▼

【スキルマップも作れる動画マニュアル「tebiki現場教育」のサービス画面より抜粋】

スキルマップは紙やExcelを活用して作成するのが一般的ですが、各スキルの詳細説明ができなかったり、集計や管理に負担がかかってしまったりなどの理由により限界があります。

スキル管理の形骸化を防ぎ、効率的にスキルマップの作成や運用する方法については、以下のPDF資料で詳しく解説しています。効率的なスキル管理を実現している企業事例も紹介しているので、下のリンクをクリックしてご覧ください。

>>「現場力を高めるスキル管理のコツ~形骸化しないスキル管理には何が必要?(PDF資料)」を見てみる

担当者ごとの教育内容に一貫性を持たせる

新人教育に対して複数の担当者がいる場合、それぞれで指導内容や伝え方、タイミングなどが異なると、新人ごとの習熟度に大きな差が発生します。

結果として、業務の標準化が進まずに認識の違いや作業品質の違いなどが生じ、全体の生産性に影響することも。実際に飲食店をチェーン展開している「株式会社ハングリータイガー」では、OJT担当者ごとの教え方にムラがあることで、業務品質が安定しない課題を抱えていました。

そこで同社が取り組んだのが、キッチンの業務では細かい作業や動作の流れ、接客では細かい所作を映像で学べる動画マニュアル(tebiki現場教育)の活用です。作成した動画マニュアルを視聴してもらうだけで、おおよその作業内容を理解できるため、OJT教育のばらつきや工数の削減を実現しています。

同社の事例を詳しく見てみたい方は、以下のインタビュー記事も合わせてご覧ください。

新人教育を仕組み化し、均一な教育を実施している企業の好事例

ここでは、新人教育自体を仕組み化し、均一な教育が実施できている企業の好事例について紹介していきます。

テーブルマーク株式会社

冷凍食品をはじめ、食品の製造と販売を手掛けるテーブルマーク株式会社では、新人に対する指導内容にばらつきがあり、担当者によって認識に違いが生じる課題を抱えていました。

指導担当者のAさん・Bさんで言っていることが違う状況も多く、新人従業員にとってはどのように行動をすべきか、迷ってしまう状況も多く発生していたそうです。

そこで注目したのが、実際の作業風景を見て学べる動画マニュアルです。紙ベースの手順書では、伝わる内容が限られてしまうのに対し、動画では見たままの情報が伝わるため、指導者によるばらつきも防ぐことができています。また、現場の従業員からも「動画で伝えたほうが安全に作業ができる」という声も上がっているそうです。

同社の詳しい事例は以下のインタビュー記事で紹介しています。

インタビュー記事:属人化業務の指導工数を83%削減!標準化教育により安心安全な食品を提供

ソニテック株式会社

新築戸建て住宅に使用される建築副資材を提供する事業を展開している物流企業のソニテック株式会社。同社では、新人教育に3ヶ月間のマンツーマン指導が必要であり、指導者の日常業務に影響が生じるなど、教育のコスト・時間に大きな課題を抱えていました。

会社の拡大に合わせて教育コストが増加していく中で、十分な教育を実施することができない中で、情報を直感的に理解できる手段として動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入。従来のマンツーマン教育から動画を活用した教育にシフトし、教育時間やコストの削減につなげることに成功しています。かつて3ヶ月かかっていた教育時間が実質ゼロになり、全体の効率化にも寄与していると語っています。

同社の詳しい事例は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで完全に置き換え、業務の効率化を実現

株式会社GEEKLY

IT・WEB・ゲーム業界に特化した人材紹介事業を行っている株式会社GEEKLYでは、従来のOJT教育に対して、トレーナーごとの教え方にばらつきが生じることで新人の理解度に差が生まれていたり、トレーナーへの教育負担が大きいなどの課題を抱えていました。

そこで同社では、ばらつきの防止・教育負担の解消に向けて文書マニュアルから動画マニュアルを活用した教育にシフト。OJTの大部分を動画マニュアル(tebiki現場教育)に置き換えたことによって、トレーナーの教育負担を7割程度削減することに成功しており、教育時間にすると1年間で約3,700時間もの教育時間の短縮につながっています。

同社の取り組み事例は以下のインタビュー記事で紹介しているので、詳細を知りたい方は以下よりご覧ください。

インタビュー記事:年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!

テンプスタッフフォーラム株式会社

総合人材サービス業を行っているテンプスタッフフォーラム株式会社では、5年前に作成されて更新されていないままでのマニュアルを活用したOJT教育を実施していたことで、理解度にばらつきが生じる課題を抱えていました。加えて、マニュアルだけで伝わりきれないことを直接OJTで伝える必要があり、工数が膨大になる状況に陥っていたそうです。

そこで注目したのが、実際の作業風景を動画でそのまま伝えられ、業務の理解度に関わらずに均一な教育ができる動画マニュアルの活用です。

研修に動画で作成したマニュアルを視聴させることで、講師の負担軽減につながり、教育担当者の負担は従来と比べて3分の1にまで抑えることに成功しています。同社の詳しい事例は以下のインタビュー記事で紹介しています。

インタビュー記事:営業マニュアルをクラウドでスムーズに導入!作成・編集・運用・改善の良いスパイラルを生み出す!

新人教育をサポートする教育管理ツール「tebiki現場教育」

ここまでに紹介した3社では、新人教育に動画マニュアルを活用する形で効率化や最大化を実現していることがわかります。文章メインの紙ベースのマニュアルでは伝わりにくい作業や動きなどを可視化できるのが、動画マニュアルの大きな特徴です。

各社で活用されているのは、直感的な操作性とシンプルな画面設計が特徴で、誰でもかんたんに動画マニュアルを作成できる「tebiki現場教育」です。動画の活用によって新人教育を推進でき、指導内容のばらつき軽減・教育担当者の負担削減につながる以下のような特徴があります。

- 理解度に応じて繰り返し学習が可能

- 理解度テストや記録管理機能で教育効果を可視化

- 多言語対応で外国人労働者にも最適

- タブレット・PCからいつでも学習できる柔軟性

- 現場教育をスマホ1台で撮影→編集→共有まで完結できる利便性

- 簡単に教育動画が作成できるので、教育する側の負担軽減

tebiki現場教育の機能や特徴、導入後のサポート内容などをより詳しく知りたい方は以下のサービス資料もご覧ください。下の画像をクリックすると資料をご覧頂けます。

まとめ

この記事では、新人教育の目的や主要な教育方法、課題などを現場産業に従事されている方へのアンケート結果を交えて紹介してきました。

新人への教育は会社の持続的な成長に欠かせない重要な要素であり、明確な目的や有効な手法を活用しない状態で進めると、いつまでも新人が成長しない・教育担当者への負担が減らないという状況を招いてしまいます。

そのような状況に陥らないためにも、当記事では動画マニュアルによる教育を紹介しました。かんたんに動画マニュアルを作成できる「tebiki現場教育」のサービス資料は下の画像をクリックしてご覧になってください。