かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」が運営しているWebメディア、現場改善ラボ編集部です。

ヒヤリハットとは、「事故やケガには至らなかったものの、あと一歩でそうなりかけた危険な出来事」を指します。ヒヤリハットが発生した際は、ヒヤリハット報告書を書くと同時に原因と対策を考えることで、重大な事故を未然防止します。この記事では、業界別のヒヤリハット事例や報告書の書き方、具体的な対策例を解説します。

なお、以下の資料では、実際に収集した現場の声をもとに、イラストを用いてわかりやすくヒヤリハットの事例を紹介しています。原因や対策、ヒヤリハット報告のテンプレートも付属しているので短時間で理解したい方は、以下をクリックして資料をご覧ください。

>>「イラストでわかりやすい!報告から教育まで行えるヒヤリハット事例・対策集」を見てみる

目次

ヒヤリハットとは?意味・語源について

「ヒヤリハット」とは、仕事中や日常生活で危険だと感じた出来事のことです。ヒヤリハットの語源は「ヒヤリとしたこと」「ハッとしたこと」といった言葉からきています。

職場でのヒヤリハットは、重大な事故やケガといった労働災害にもつながるため。ただ「危なかった」で終わらせるのではなく、なぜ起きたのか?対策を考えることが重要です。

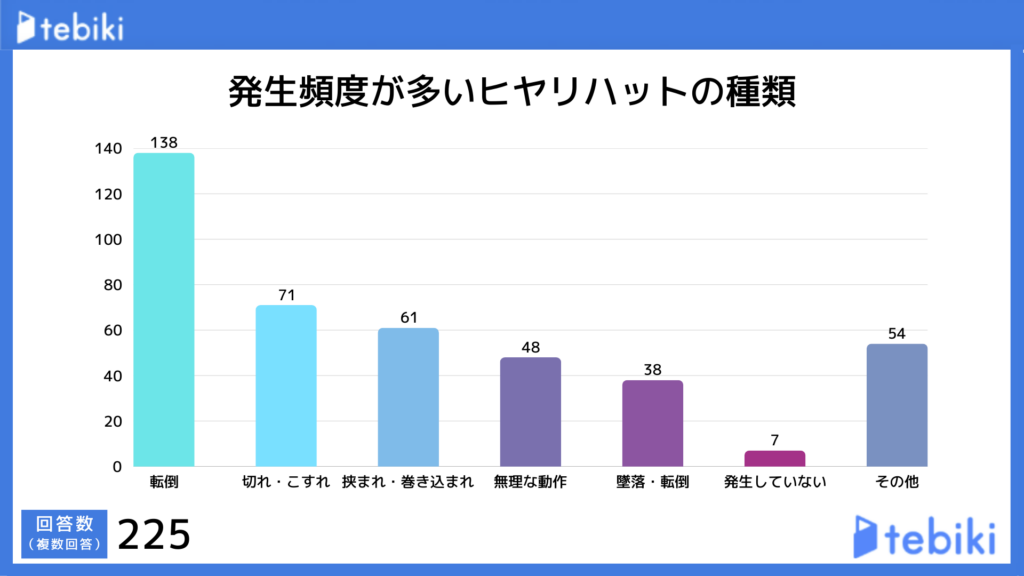

なお、現場改善ラボの会員225名に対して実施したヒヤリハットの実態調査では、発生頻度が多いヒヤリハットの種類は以下のとおりです。

- 転倒:138

- 切れ・こすれ:71

- 挟まれ・巻き込まれ:61

- 無理な動作:48

- 墜落・転落:38

- 発生していない:7

- その他:54

ヒヤリハット対策の重要性がわかる「ハインリッヒの法則」とは?

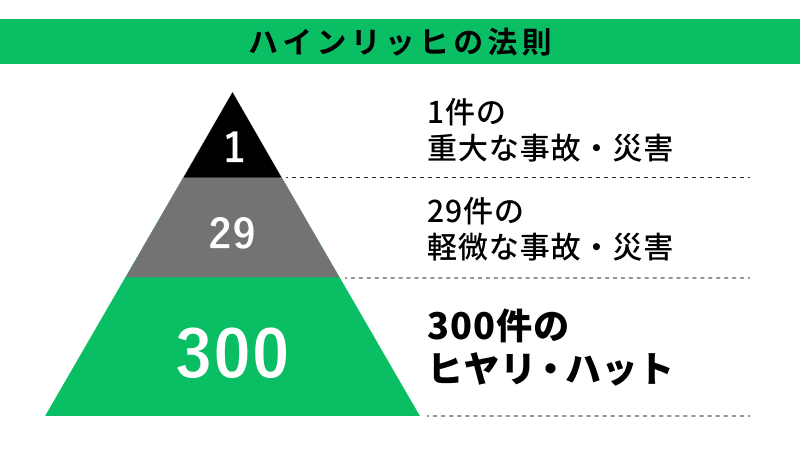

ヒヤリハット対策がなぜ重要な役割を持つのかは、ハインリッヒの法則を理解することで解釈ができます。

ハインリッヒの法則とは、アメリカの損害保険会社に勤めていたハーバート・ウィリアム・ハインリッヒ氏が提唱した概念で、「1件の重大事故が発生する裏には、29件の軽微な事故と300件の事故寸前の出来事が存在する」というものです。

300件の事故寸前の出来事がヒヤリハットに該当し、ヒヤリハットの頻度が多ければ多いほど、軽微な事故やケガ、重大な労働災害が発生する可能性が高まります。実際に、1:29:300という数字も安全衛生関連の文脈ではよく用いられます。

ヒヤリハットは、発生した300件の事故寸前の気付きを共有・対策することで、事故が起こることを未然防止できます。そのため、ヒヤリハットの原因深堀や対策は、現場の全従業員を安全に守るために必要不可欠な取り組みと言えるでしょう。

ハインリッヒの法則を更に詳しく知りたい方は、以下の記事をクリックしてご覧ください。

関連記事:ハインリッヒの法則とは?事故予防の取り組み例をかんたんに解説!

ヒヤリハットの原因

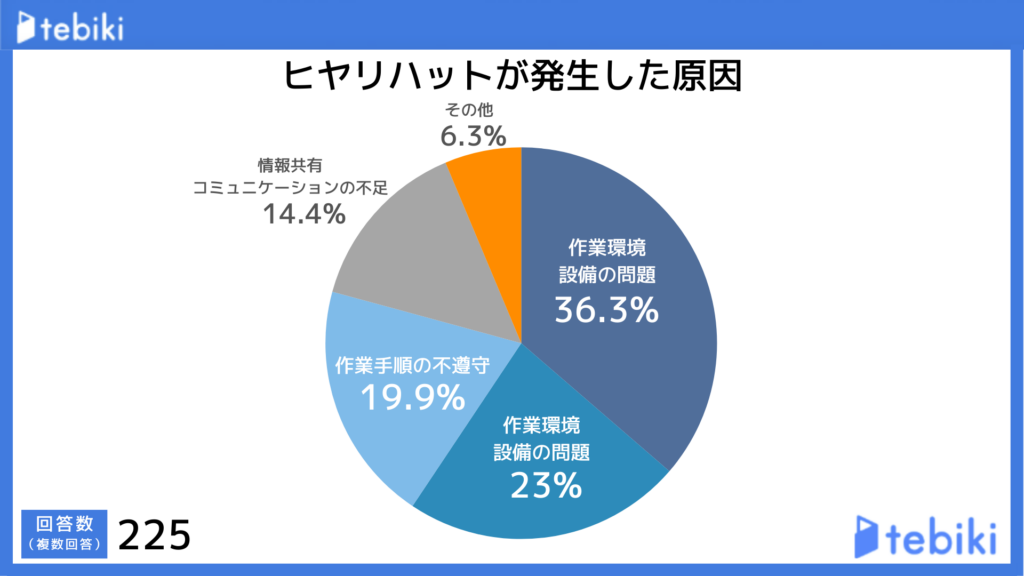

現場改善ラボの会員に対して実施したヒヤリハットの実態調査にて「ヒヤリハットが発生した原因を教えてください」という質問をしたところ、約36%が作業環境・設備の問題と回答しています。

その他と回答した人の中で多かった原因は以下のとおりです。

- バリの有無を確認する際に素手で製品に触れる必要があるため

- 作業時間を短縮する意識が強く、安全意識が薄れていたため

- 作業への慣れ

なお、最も多い「作業環境・設備の問題(36.3%)」では、環境や設備の劣化が要因の1つではあるものの、作業場が整理/整頓されていないことで部品や資材が散乱していたり、清掃が不十分で床が滑りやすかったりなどの要因も考えられます。後者の場合には、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)活動を徹底することによって改善が見込まれることもあります。

また、教育・訓練の不足(23%)や作業手順の不遵守(19.9%)などの回答が多いことから、作業手順やルールをまとめたマニュアルや手順書の整備、見直しが重要と言えるでしょう。

なお、安全教育の効率的な実施、現場の作業ルールを浸透させるうえでは、マニュアルを電子化した動画マニュアルの活用が有効です。動画であれば、危険行動や作業手順などを動きで表現でき、紙のマニュアルと比べてより詳細に伝えられます。

以下で、安全教育に動画マニュアルを活用している現場の事例を詳しくまとめた資料を用意しています。ヒヤリハットの対策として活用いただけますので、下のテキストをクリックして資料をご覧ください。

>>安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例を見てみる

ヒヤリハットの業界別事例集

ヒヤリハットの内容は業界・業種によって千差万別です。ここでは,、現場改善ラボの会員225名に対して実施したヒヤリハットの実態調査や、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」内で紹介されている事例をもとに業界別の発生事例を紹介していきます。

製造業の事例

工程に応じて様々な機械を扱い、複雑な操作が必要な製造業ではあらゆるところでヒヤリハットが潜んでいます。現場への実態調査を通じてわかった製造業に多い傾向があるヒヤリハットは以下のようなものがあげられます。

- 床の段差や突起物、工具などに足を引っ掛けて転倒

- 濡れた床や油汚れなどで足をすべらせて転倒

- 死角からの飛び出しによる接触事故

- 機械や工具使用時の巻き込まれや切創 など

特に転倒関連のヒヤリハット発生率は高い傾向があり、足を引っ掛ける、すべらせるなど5Sの不徹底が主な発生原因として考えられます。

なお、工場におけるヒヤリハット事例をより多く知りたい方は、「工場のヒヤリハット事例」を紹介しているこちらの記事か、食品工場のヒヤリハット予防策や安全対策をまとめた以下の記事をご覧ください。

関連記事:【事例あり】食品工場の安全対策!労災・ヒヤリハット予防策を解説

建設業の事例

「暗い場所で写真撮影をしようと後ろへ下がった際、階段に気がつかず転落しそうになった」という事例では、暗い場所で作業で後方確認ができていないのが原因です。懐中電灯やライトなどを準備する、後方へ歩行する際は必ず確認するなどが対策として考えられます。

他にも、「ダンプトラックの運転中に人を轢きそうになった」という事例も考えられます。この場合、後方の視界が悪い環境で大型車をバック運転していたにも関わらず、誘導者を配置していなかったことが原因です。自分の意識の範囲外で事故やトラブルが発生しそうな際は、サポートしてくれる従業員を配置することも重要です。

介護業界の事例

「起床介助で車いすへ移乗する際に、無理な体勢で抱えたため肋骨を痛めそうになった」事例の場合、無理な体勢で介助を一人で行ったことが原因です。体への負荷が少ない体勢で抱える、または複数人で介助を行うといった対策が考えられます。

似たような事例として、「2名の介護職員で被介助者を車いすへ移乗しようとした際、一方の介護職員が腰を痛めた」ということが挙げられます。介護業では被介助者を複数人の従業員がケアすることも少なくありません。そのため、「無理のかかる体制での介護作業は行わない」ということを組織全体に浸透させる必要があります。

看護業界の事例「患者さんの体位を直して腰をひねった」この事例の場合にも、無理な体制で患者を介抱を行ったことが原因です。体に負担がかからないような体制で介抱したり、専用の器具を活用したりするなどの対策が必要と言えるでしょう。

また、「濡れた床で足が滑り転倒しそうになった」という事例について、病院や施設内の清掃が十分にされていないのが原因と言えます。転倒は二次災害に発展する可能性もあるため、清掃を徹底するための意識付けやルールの構築などが重要です。

「無理な体勢」での介助や「清掃不足」といった事象の多くは、現場で繰り返される「不安全行動」に起因します。

なぜリスクがあると知りながらその行動をとってしまうのか、行動科学の視点からメカニズムを解明し、根本から防止する策を解説します。

>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる

ヒヤリハットの再発対策には「報告書」を活用すべき

ヒヤリハットは事故に繋がりかねない重大な出来事である一方で、「こんなことがあると事故に繋がりかねない、早急に対策せねば」という気づきを与えてくれる大事なポイントになります。そのため、ヒヤリハットが発生した際は速やかに報告して共有するのが大切です。

なお、報告には「ヒヤリハット報告書」と呼ばれる文書を使用するのが一般的です。いつ・どこで・何があったかを記録に残すことで、原因や対策を考えて同様の事象を再発防止するきっかけとなります。

項目について明確な決まりはないものの、ヒヤリハットが発生した日時、報告者名、発生場所、ヒヤリハットの概要/分類/原因/対策などを記載しておくと、状況を理解しやすく原因を追求できるでしょう。

【アンケート結果】実際の現場でのヒヤリハットの報告率

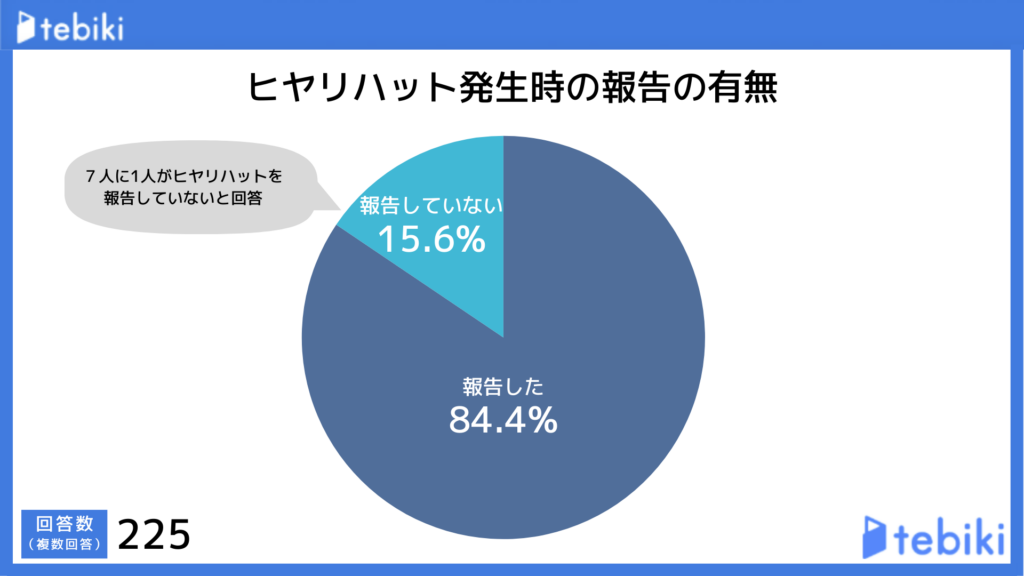

現場改善ラボの会員に対して実施したヒヤリハットの実態調査に関するアンケートにて、「ヒヤリハットが発生した際、然るべき人物に報告しましたか?」という質問をしたところ、全体の約85%が報告していると回答しているものの、約15%(約7人に1人)が報告していないと回答しています。

ヒヤリハット報告が定着しない理由

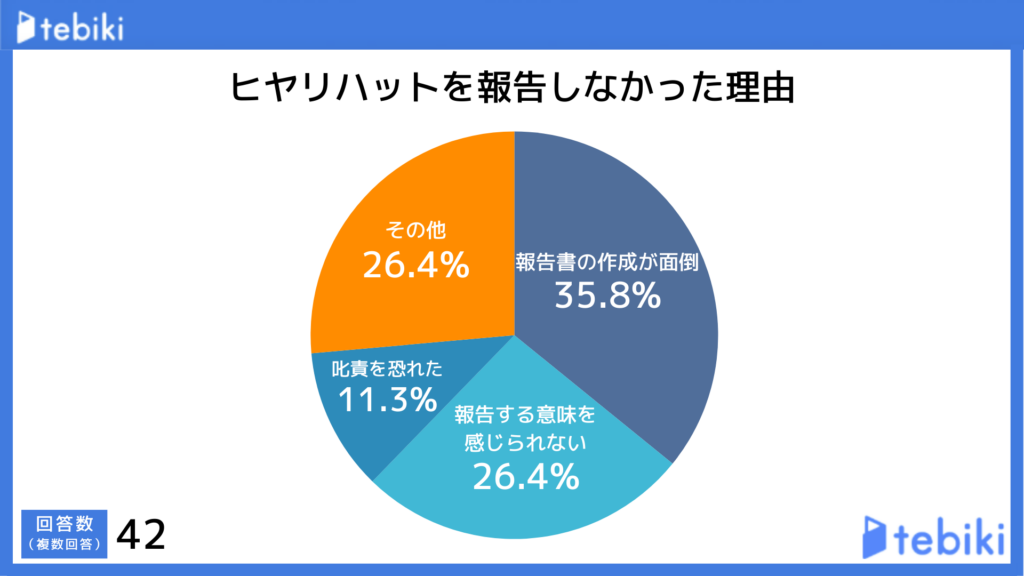

ヒヤリハットを報告していない人に対して理由を伺ったところ、以下のような理由で報告をしなかったということがわかりました。

報告書の作成が手間、報告する意味を感じられていないなどの理由が多い傾向です。ヒヤリハットは大きな事故につながる前兆でもあり、「報告しない=安全意識に対する意識が低い」のが1つの要因としてあげられるでしょう。

なお、その他と回答した人の理由で多かったものは、「ヒヤリハットを報告する会社の制度やルールがない・浸透していない」です。

【参考例文あり】ヒヤリハット報告書の書き方

ヒヤリハットの報告が定着しない理由として、「作成が手間」という意見が多くあります。そのため、従業員の負担にならないようにするためにも、どのように記載するのか例文を用意しておくのが大切です。ここでは、業界別にヒヤリハット報告書の例文を紹介していきます。

工場・製造業

工場・製造業で発生しやすい「はさまれ・巻き込まれ」を例にあげて、具体的な書き方を紹介していきます。

| 発生場所 | 第3製造ライン プレス機エリア |

|---|---|

| ヒヤリハットの概要 | プレス機で加工作業を行っていた際、機械の下降中に手を挟みそうになってしまいました。危ないと思い、手を引っ込めたので幸いにも怪我はありませんでしたが、とても危険な状況でした。 |

| ヒヤリハットの分類 | はさまれ・巻き込まれ |

| ヒヤリハットの原因 | ①プレス機の取扱い方法を十分に理解できていない状況で作業をしてしまっており、作業手順の不遵守が主な原因として考えられます。 ②退勤間際に発生したため、心身的な疲労によって注意力が散漫になっていたこともしれません。 ③プレス機の安全装置が発動しなかったため、設備の安全対策が不十分だったことも要因の1つとして考えられます。 |

| ヒヤリハットの対策 | ①作業手順を理解するために、プレス機の取扱いに関する手順書やマニュアルを再度確認し、理解度を深めます。 ②連続作業を割けるために、定期的に休憩を取って集中力を維持できるようにします。 ③体の一部が危険領域に入ってしまった際、自動停止するようにインターロックを取り付けるのも検討したほうが良いかもしれません。 |

建設業

建設業のヒヤリハットとして、高所での作業中に転落しそうになった場合を例にして、具体的な書き方を紹介していきます。

| 発生場所 | 〇〇現場 3F |

|---|---|

| ヒヤリハットの概要 | 3Fでの外壁塗装の作業中、足場が破損していることに気づかずに足を踏み外してしまい、転落しそうになりました。 |

| ヒヤリハットの分類 | 墜落・転落 |

| ヒヤリハットの原因 | ①作業場所に荷物や資材が散乱していたため、大股で歩いた際に破損部に足が着いてしまったことが原因です。 ②日没後の作業で視界が悪かったことも原因の1つとして考えられます。 |

| ヒヤリハットの対策 | ①作業する前の段階で周辺部の資材や荷物を整理し、不要なものを置かないようにします。 ②作業場の足場に破損や欠陥がないかを確認したうえで作業にあたります。 ③日没後は、ヘッドライトの着用はもちろん、適切な光がでて作業に支障がでないか確認いたします。 |

医療・介護

医療・介護現場のヒヤリハットとして、ベットから車椅子へ移乗する際に転倒しそうになった場合を例にして、具体的な書き方を紹介していきます。

| 発生場所 | 病室内 |

|---|---|

| ヒヤリハットの概要 | 〇〇さんの入浴にあたり、ベットから車椅子に移乗をしようとした際、バランスを崩してしまい転落しそうになってしまいました。 |

| ヒヤリハットの分類 | 転倒 |

| ヒヤリハットの原因 | 入浴時間が迫っていたこともあり、無理な体勢で移乗しようとしてしまいました。 |

| ヒヤリハットの対策 | バランスを崩さない体勢を整えたうえで、介助者の移乗を行います。 |

ヒヤリハット報告書のテンプレートと活用のコツ

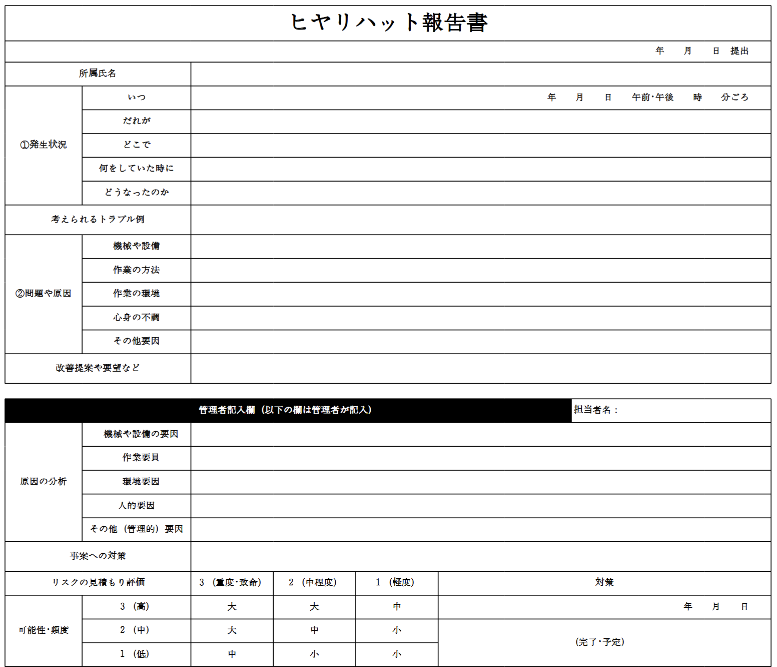

ヒヤリハット報告書を迅速かつ効率的に作成するには、以下のようなテンプレートの活用がおすすめです。

発生したヒヤリハットの詳細のほか、管理者による分析や対策、さらにリスクの見積もり評価が記載できる項目も記載されているため、ヒヤリハットが発生した原因や具体的な対策といった情報を組織内で効率よく共有できます。

以下の資料では、そのまま使えるヒヤリハット報告書テンプレートやヒヤリハットの原因、対策を詳しく紹介しています。下の画像をクリックするとテンプレート付きの資料をダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

ヒヤリハット報告書を書く上でや注意したい点ポイント

ヒヤリハットの原因特定や対策、社内共有を適切に行うには、報告書の書き方が重要といっても過言ではありません。ここでは、書くときに意識したい注意点やポイントを紹介します。

事象が発生したらすぐ作成する

人の記憶というのは思っている以上に長続きしません。報告書を書くまでに時間が空いてしまうと、具体的な内容を書くことが難しくなり、分析や情報共有につながる報告書にならないでしょう。

実際に、記憶のメカニズムに「エビングハウスの忘却曲線」と呼ばれるものがあります。

人の記憶は1時間後にはおよそ50%、1日経過するとおよそ70%忘れてしまうという提唱です。ここから、報告書を作成する時間が遅くなるほど詳細な内容を盛り込めなくなることが分かります。

そのため、ヒヤリハットがあった際はすぐに報告書を作成する、もしくは重要な事項をメモなどに残し、のちに思い出せる状態にすることが望ましいです。

ヒヤリハットが発生した原因を考察する原因を考察する

ヒヤリハットがあった作業箇所から事故が起きないよう、発生した原因を特定することが重要です。例えば、作業者の不注意や作業手順の不遵守、機械の故障があるように、直接的・間接的な原因を考察し、報告書に記入しましょう。

再発防止に役立てるためには、発生した事象に足して「なぜ?」を繰り返す「なぜなぜ分析」の活用も効果的です。

以下では、トヨタ流「なぜなぜ分析」の実践方法やポイント、具体的な実践例などをまとめた資料を用意しています。トヨタ社内で正社員に向けてなぜなぜ分析を教えていた伊藤 正光氏による解説動画も付いていますので、以下をクリックして資料をご覧ください。

>>【事例で解説】トヨタ流「なぜなぜ分析」の実践方法とポイントを見てみる

対策・改善策は具体的に提示する

報告書には、ヒヤリハットがあった場所から再び発生しないように対策・改善策を具体的に提示することも必要です。

例えば、作業手順通りに作業ができないのであれば、マニュアルや作業手順書に正しい手順の記載をすることは勿論のこと、作業手順を伝える手段についても従来のものから見直しが必要になるでしょう。

さらに、対策や改善策を提案する際には、実行可能性や効果の具体性を意識することが重要です。例えば、単に「作業手順を見直す」といった曖昧な表現ではなく、「作業手順書の○○箇所を変更し、作業前の5分間ミーティングで全員に周知徹底する」といった具体的なアクションを明示することで、現場での実行を促すことができます。

ヒヤリハットの発生/報告後に必要な対策

ヒヤリハットを報告した後のステップは、発生したヒヤリハットの対策を考え、労働災害などの事故を未然防止することです。

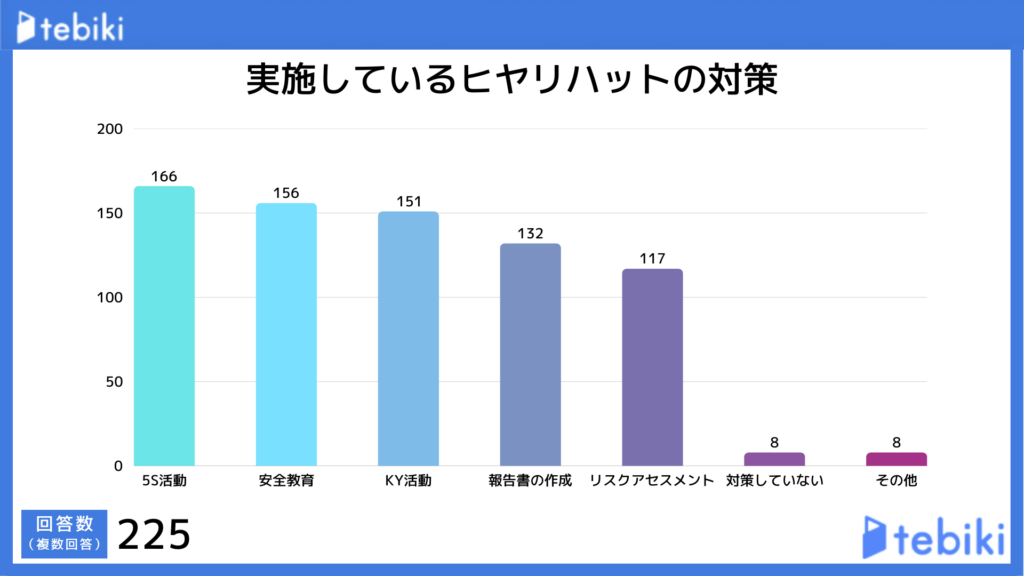

ここから紹介する対策は、現場改善ラボが会員に向けて実施したヒヤリハットの実態調査において、取り組んでいる企業が多い対策です。実際の現場で取り組まれているヒヤリハット対策は以下の図の通りです。

それぞれの対策について、詳しく解説していきます。

5S活動を徹底する

5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を徹底することで、作業環境を整備し、ヒヤリハットにつながる潜在的なリスクを取り除くことが可能です。具体的には、定期的な整理整頓活動や清掃当番の導入などが有効です。

まず、整理整頓を徹底することで、作業者の動線が確保され、つまずきや転倒のリスクを減らせます。また、清掃を徹底することで不要なものを排除し、火災や機械の故障による事故を防ぐことができます。

5S活動の各要素や具体的な進め方について知りたい方は、こちらの別記事や、数々の企業で5S改革を行った経歴を持つ講師による以下のウェビナー動画をご覧ください。

>>「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」を見てみる(視聴無料)

安全教育を行う

ヒヤリハット事例を用いた安全教育を実施することで、従業員は作業手順を遵守する重要性を理解し、安全に作業する能力が向上します。

安全教育が不足していると、同じミスが繰り返され、結果として重大な怪我や事故が発生するリスクが高まります。したがって、定期的な安全教育を実施し、継続的に安全意識と対処能力を向上させることが重要です。

なお、安全教育は実施が法律で定められた重要な取り組みです。業種・国籍・企業規模・雇用形態などにかかわらず、新たに雇い入れたり、その作業内容を変更した際などは実施が必要です。また、一定の危険・有害な業務に労働者を就かせる際の特別教育、職長に就く人を対象に必要な職長教育も労働安全衛生法で義務付けられています。

安全教育の種類や具体的な教育内容、成功事例について知りたい方は、こちらの別記事や、資料もご覧ください。

KYT(危険予知トレーニング)を実施する

作業中に潜在する危険を事前に察知し、事故を未然に防ぐKYT(危険予知トレーニング)の実施も効果的です。KYTを実施することで、作業者は現場でのリスクを把握し、適切な対策を講じる能力を高めることができます。

具体的には、月ごとのヒヤリハット事例をもとに、製造現場の危険箇所やその回避方法を全員で検討するなどがあげられます。作業者全員でディスカッションを行い、KYTの成果を工場内の掲示板にまとめることで、日常業務の中で自然とリスク意識が高まり、安全な作業習慣を身につけることが可能です。

KYT(危険予知トレーニング)への理解を深めたい方は、安全衛生コンサルタントによる目的や効果、成果をもたらすKYTを実現する対策などを解説した動画をご覧ください。下のテキストをクリックすると動画をご覧頂けます。

>>「効果のあるKYTとは。KYTの実情、3つの課題とその解決策」を見てみる

ヒヤリハット報告会を定期的に開催する

まず1つ目は「ヒヤリハットの報告会を定期的に開催すること」です。定期的に報告するというルーティーンができることで、日頃から危険な業務に対する危険予知能力を鍛えられ、ヒヤリハットや労働災害を未然防止することに繋がります。

定期的に開催するうちに「もうヒヤリハットのネタがない…」となることもあるので、ヒヤリハット報告をネタ切れさせないコツは、「ヒヤリハットのネタ切れ対策方法とは?具体的な事例やネタを紹介」の記事をあわせてご覧ください。

マニュアル/作業手順書を整備する

現場で発生したヒヤリハット報告を収集し、その内容をもとにマニュアルや作業手順書を作成・見直すことで、重大な事故を防止できる可能性が高まります。

実際に、従業員ごとに作業理解度にばらつきがあり、労災が発生していたイセ食品株式会社では、マニュアルを見直して部署に展開したことによって、従業員理解度が深まり、安全教育を向上させることに実現しています。なお、イセ食品株式会社の事例で特徴的なのは、紙やPDFではなく、動画でマニュアルを作成している点です。

動画でマニュアルを作成することによって、安全教育の向上をはじめ、座学の時間を半日から1時間半に削減できたり、動画によって紙よりもより詳しく説明できて効率よく教育が進んでいるなどの声も上がっています。

このようにヒヤリハットの防止に向けて、マニュアル/手順書を動画化している事例は多くあります。次の章では、より詳しくマニュアルの動画化によって、ヒヤリハットを防止している企業事例を紹介していきます。

マニュアル/手順書を整備してヒヤリハットの防止を実現した事例

ここからは、実際にヒヤリハット対策をはじめとする安全意識向上のために、動画マニュアルを活用している企業事例を紹介します。

株式会社ロジパルエクスプレス

物流サービスを提供している株式会社ロジパルエクスプレスは、正確な情報が伝わりにくい紙マニュアルによって、安全や品質に影響を与えてしまっていることを問題視していました。実際に、台車から荷物が落ちるといったヒヤリハットが起きてしまっていたそうです。

これらの課題を解決すべく、動画マニュアルを導入しました。導入後、動画を見ておいてもらうだけでも安全品質意識を担保できていると実感し、実際にロジパルエクスプレスのお客様からも「品質が上がっている」と評価をいただいたそうです。

また、紙マニュアルと比べて、作成工数と承認までの期間が大幅に削減できたという効果も実感いただいています。同社の導入事例をより詳細に知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成

御幸毛織株式会社

御幸毛織株式会社は、長年にわたる経験と技術の蓄積を基に、高級スーツ生地を中心とした製品を提供している1921年設立の繊維メーカーです。

同社では、従業員教育を一部の社員に依存しており、教育の質がばらつくことで、作業ミスや漏れなどのヒヤリハットが発生することを課題視していました。

そこで、課題解決のために動画マニュアルを導入。ベテラン社員の熟練した技術や知識を動画で記録し、新入社員や若手社員に効果的に伝えることが可能になりました。特に、現場の事故によるトラブルや被害を視覚的に理解できる、“べからず動画”を作成し、潜在的に潜む危険性を動画で再現し訴えることでヒヤリハットの削減や現場の安全教育を促進されています。同社の導入事例をより詳細に知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事:明治時代創業の繊維会社が挑む技術伝承!ITテクノロジーを駆使して伝統芸を若手へ伝達

大同工業株式会社

大同工業株式会社は、オートバイや自動車、産業機械、福祉機器など幅広い事業を展開するグローバル企業です。

現場では新人教育をOJTで行っていたものの、技術や手順が我流化していました。結果として、教え方のバラつきによるヒヤリハットが発生しており、早急な対策が求められる状況でした。特に、試験手順の小さな違いが原因で、ヒヤリハットや評価結果のエラーが発生する問題を課題視していたとのこと。

そこで、動画マニュアルを導入し、部署内全員で試験手順を再標準化することで、ヒヤリハットや評価エラーの削減を実現し、教育工数も大幅に削減されました。同社の導入事例をより詳細に知りたい方は、以下のインタビューをご覧ください。

インタビュー記事:製造業の技術部門の業務を動画で標準化。教育工数を8割削減し、業務の効率化・最適化も実現。

ここまで紹介した企業以外にも、『動画マニュアル活用事例を知りたい』方は、動画マニュアルの活用事例をまとめた資料をご用意しています。以下の画像をクリックしてご活用ください。

ヒヤリハット対策に「動画」を活用する企業が増加している

「マニュアル/手順書を整備してヒヤリハットの防止を実現した事例」で紹介した事例のように、ヒヤリハットの対策に動画を活用している企業は多く、動画による教育はヒヤリハットの防止はもちろん、従業員の安全教育を高めるのに効果的です。

動画マニュアルの活用が効果的である最大の要因は、テキストや写真だけでは表現できない現場の状況や詳細な作業をそのまま伝えられるという点です。作業における注意点や危険性などが十分に伝わり、従業員ごとの理解に差が生まれることもありません。

他にも動画マニュアルには以下のようなメリットがあります。

- 教育時間やコストを削減できる

- 紙マニュアルよりも作成工数がかからない

- 教育内容を統一できる

- 時間や場所を選ばずに教育できる など

ヒヤリハット対策、安全対策に動画マニュアルを検討したい方、活用するメリットや導入のポイント/ステップなどを知りたい方は、動画マニュアル作成のガイドブックをご覧ください。

なお、安全意識が高い現場での安全教育がどのように実施されているのか、動画マニュアルを活用した具体的な対策や事例、サンプル動画を見てみたい方は、下をクリックしてご覧ください。

ヒヤリハット対策に有効な「動画マニュアル作成ツール」

ヒヤリハット対策や安全教育を浸透させる上で、動画マニュアルはとても有効な手段のひとつです。しかし、動画と聞くと「編集が難しそう」「作成に時間がかかるのでは?」などの疑問を持たれる方も多いかもしれませんが、専用の動画マニュアル作成ツールを利用すれば、動画編集経験がない形でもかんたんに動画を作成できます。

特に、現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、スマホで撮影するだけで誰でも動画マニュアルを作成できる手軽さが特徴。以下の手順だけでかんたんにマニュアルを作成できます。

- スマートフォンやPC画面収録で業務の様子を撮影する

- 撮影した動画をtebikiにアップロードする

- 不要な部分のカット/字幕の追加などの編集を行う

- 補足情報など、必要に応じて文書マニュアルを作成する

- マニュアルを公開する

また、動画内の音声を認識して自動字幕生成/自動翻訳/字幕読み上げなど、様々な機能が搭載されているので、動画編集をスムーズに行えるのもポイントです。

tebiki現場教育をより詳しく知りたい方は、特徴や機能、導入後のサポート体制などをまとめているサービス説明資料をご覧ください。

【補足】ヒヤリハットの報告を増やすための対策

ヒヤリハットの報告を定着させるためのポイントは3つあります。ヒヤリハットの報告が定着しない場合、これらのポイントのいずれかが守られていない場合が多いです。

「報告した場合のメリット」を仕組みとして取り入れる

1つ目のポイントとして、「報告した場合のメリット」を仕組みとして取り入れることが挙げられます。具体的には「ヒヤリハットを報告した社員には褒賞を用意する」、「表彰を行う」、「評価にプラスを付けると明言する」などが考えられます。

「ヒヤリハット報告書を作れるゆとり」を設ける

2つ目のポイントとしては「ヒヤリハット報告書を作れるゆとり」を設けることが挙げられます。ヒヤリハット報告書の作成には、時間や手間がかかります。そのため、普段から業務に追われている従業員に「ヒヤリハットを報告しろ」とだけ投げかけても効果は薄いです。

ヒヤリハット報告書には時間などのリソースがかかることを管理職が認識し、活動に時間を割くことができるようなゆとりを生み出してあげる必要があります。

犯人探しをしたり、対策を行う人を無理に決めつけない

3つ目のポイントとしては「犯人探しをしたり、対策を行う人を無理に決めつけない」ことです。

ヒヤリハット報告によって危険が見つかった際に、「こうなっているのは〜さんのせいである」の様に犯人探しをしてその人を責めることは意味がありません。雰囲気が悪くなり仕事のパフォーマンスが低下するだけでなく、最悪の場合はパワハラや離職のきっかけとも捉えられかねません。

また、「対策は〜さんが行うこと」の様に無理やり押し付けることは得策ではないと心得ましょう。無理やり押し付けられた本人は、進捗を報告するために「形だけ」の対策になることが多いです。1人に負担を押し付けず全員で対応していく必要があります。

「報告をすると対応を押し付けられるので報告しないでおこう」という思考になってしまわない様、避けるのが賢明です。

まとめ

本記事では、ヒヤリハットの意味や業界別のケースといった基礎情報から、ヒヤリハット報告書の重要性と書き方、対策方法をご紹介しました。

適切に報告を行う環境を整えることで、最適なヒヤリハット対策を講じることができます。代表的な対策例や、動画を活用した実際の企業事例をご紹介した通り、対策の手法は多数あります。現場にマッチした対策を行い、事故のない労働環境を作り上げていきましょう。

ヒヤリハットの対策に動画マニュアルを検討したい方は、導入メリットやステップをまとめたガイドブックをご覧ください。下の画像をクリックすると資料をダウンロードできます。