かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。

多能工化の成功には詳細なスキルの洗い出しと、具体的な教育計画の策定が不可欠です。本記事では、スキルマップを活用した多能工化の進め方や注意点、無料で使えるスキルマップテンプレートなどを詳しく解説します。

目次

多能工化推進におけるスキルマップ活用の効果

多能工化とは、「従業員1人で複数の業務を行えるようにすること」を指します。多能工化の推進によって、職場の省人化や生産性向上、柔軟な人員配置・シフト管理が行えるなど、企業活動でさまざまな効果を実感することができます。

まずはじめに、多能工化の推進に「スキルマップ」を活用することで、どのような効果があるのかを解説します。

基礎知識:スキルマップとは?

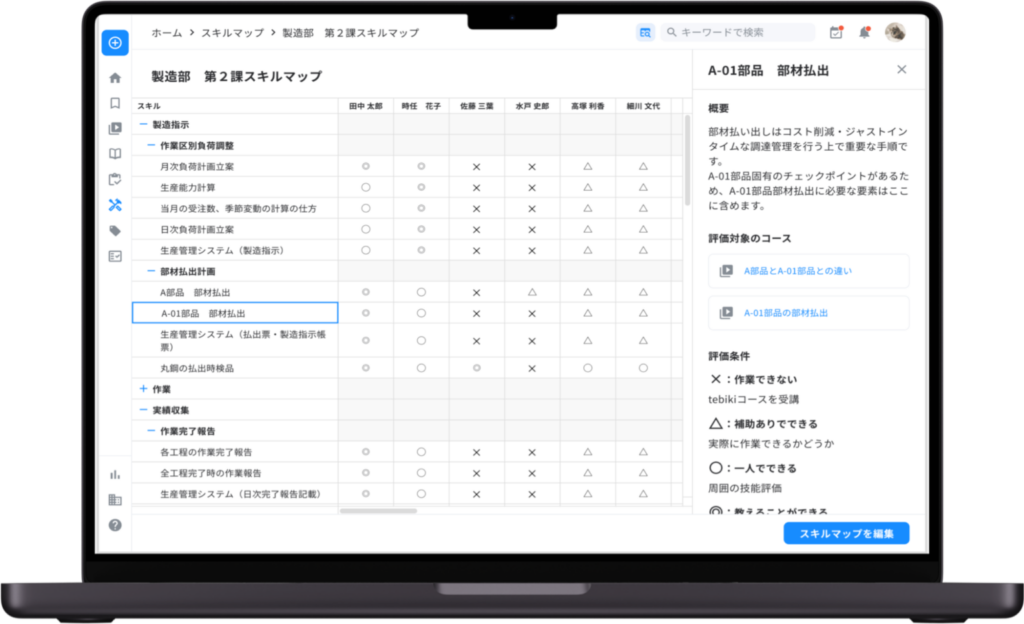

スキルマップとは、個人の持っているスキルや知識を可視化する図表です。スキルや知識の項目をリストアップし、それぞれのレベルや習熟度を示すマップの形式で表現されます。以下のサンプル画像は、かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」で作成できるスキルマップの例です。

製造業の例を挙げると、機械の操作方法や特定の部品の組み立て技術など、多くのスキルや知識が必要とされる業務があります。多能工化を実現することで、生産計画に基づいた柔軟な人員配置を行うことができるようになります。

スキルマップを活用することで、それぞれの作業者がどのスキルを持っているのか、またどのスキルが不足しているのかを一目で確認でき、保有スキルに基づいた人員配置が可能です。

関連記事:製造業で多能工化を進めるには?メリットや失敗例、取り組みのコツ

多能工化にスキルマップを活用する効果

多能工化を推進する教育計画を立てやすくなる

多能工化の実現=従業員の不足スキルを減らしていくことです。スキルマップで不足スキルを△や✕で表現することで、各従業員の保有スキルを一目で確認できます。

△や✕となっているスキルを〇にしていく活動が多能工化です。スキルマップを活用することで、何のスキルを優先的に教えていくべきか?教育の計画を立てやすくなります。

従業員視点で会社からの期待感が明確になる

スキルマップでは保有スキルと不足スキルが表現されています。従業員自身がスキルマップを参照することで、現時点でできることだけでなく、会社から期待されていること(多能工化の実現)を確認することができます。

従業員自身の自己実現のため、どのような方向に成長したらよいのか?羅針盤のような指標になるのがスキルマップと言えるでしょう。多能工化の実現に必要なスキルをスキルマップに落とし込み、業務内で展開をすることで、従業員自身が会社から求められていることを明確に理解することができます。

今回ご紹介した内容は一部ですが、多能工化にスキルマップを活用することは「推進者と従業員双方に有益な手法」であると私たちは考えています。一方で、スキルマップの活用で直面しやすい課題もあります。

次章以降では、スキルマップ活用で起こりやすい課題を整理しつつ、スキルマップを活用した多能工化の進め方を詳しく解説していきます。

スキルマップの活用で起こりやすい3つの課題

スキルマップは従業員の能力を可視化し、多能工化の計画的な推進に有効なツールです。しかし「ただ作る」だけでは、期待した効果が得られないケースも少なくありません。

ここでは、スキルマップの活用で直面しやすい3つの代表的な課題を解説します。

情報の「形骸化」と「陳腐化」

スキルマップ活用における最も頻繁に聞かれる課題が、情報が更新されず、実態と合わなくなってしまうことです。

職場は常に変化しているため、スキルマップも定期的に見直し、最新の状態に保つ必要があります。しかし、更新作業の担当者が不明確だったり、更新プロセスが確立されていなかったり、更新作業の負担が大きすぎたりすると、次第にメンテナンスが滞り、スキルマップは「作られただけ」の状態、すなわち形骸化・陳腐化してしまいます。

古い情報に基づいたスキルマップでは、適切な人員配置や育成計画の立案はできず、やがて誰も参考にしないものになってしまいます。

評価基準の曖昧さと主観によるバラつき

スキルの評価基準が曖昧である結果、実際の評価段階で評価者による解釈の違いや主観が入り込み、評価結果にバラつきが生じてしまうことがあります。

たとえば「1人で作業を完遂できる」という基準に対し、「1人で完遂」の具体的なレベル感(作業スピード、品質、イレギュラー対応の可否など)が評価者によって異なるといったケースがあります。

このような評価のバラつきは、従業員にとって不公平感を生み、スキルアップへのモチベーションを低下させる原因となり得ます。

スキル向上への具体的なアクション不足

スキルマップによって、個々の従業員が「どのスキルを」「どのレベルまで習得しているか」、そして「次に何を習得すべきか」が明確になったとしても、そのスキルギャップを埋めるための具体的な育成アクションに繋がっていなければ、スキルマップの効果は限定的です。

スキルマップの整備だけでなく、教育訓練の体制整備が同じくとても重要です。

次章からは、このようなスキルマップ活用の課題を考慮しながら、多能工化を推進する方法や注意点を詳しく解説します、

スキルマップを活用した多能工化の進め方や注意点

スキルマップを活用し、多能工化を効果的に進めるためには以下のステップが必要です。

本章では各ステップのポイントや注意点をそれぞれ詳しく解説します。

【作成】形骸化しないスキルマップを整備する

スキルマップの活用で、よくある注意点の1つが「スキル項目の粒度が業務の実態と合わない」という内容です。業務との乖離が起きた状態で運用すると、スキルマップが使えないという印象を与え、最終的には職場で形骸化してしまいます。

この形骸化を防ぐためにも、まずは多能工化したい業務に必要なスキルを実態に基づいて洗い出します。業務の乖離を防ぐためにも、実務担当者や該当スキルの教育を担当するトレーナー視点でも、項目のチェックを行うと乖離を抑止できます。

多能工化の対象となる業務をスキルマップに落とし込んだのち、各スキルの評価基準を明確にしていきます。一般的には、「〇 / △ / ✕」や「1~5」といった表現方法でスキルを評価します。この運用時に注意したいのが、「人によって評価基準が異なる」という点です。

あるトレーナーが〇と評価した一方で、別のトレーナー視点では△だったりというケースが起きると、職場の業務品質がバラつき、多能工化が実現しているという状態とは言い切れません。それだけでなく、従業員の不信感を引き起こすきっかけとなります。このような状態を防ぐためにも、スキルマップの整備段階で評価基準を明確にすることがポイントです。

スキル項目と評価が定まったのち、現段階における従業員のスキル保有状況をスキルマップに反映していきます。

スキルマップを作成できる、かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」では、スキルの粒度を実態に即した形に統一できる「スキル管理機能」や、客観的な評価基準に統一できる「評価方法」を定義する機能を搭載し、スキルマップの形骸化を防ぐことが可能です。

>>スキルマップ機能付き!かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能詳細を見てみる

【計画】スキル習得を進める教育計画を立てる

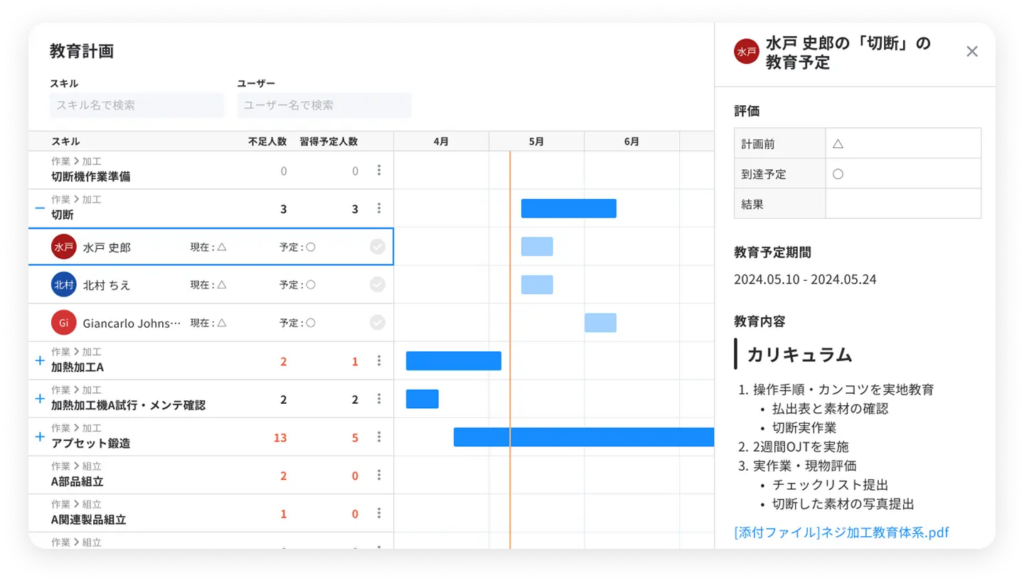

多能工化の達成に必要なスキルの洗い出しが終わったら、該当スキルを「いつ」「誰に」「誰が」教えるのか?教育計画を策定しましょう。

- いつ:「多能工化の優先順位が高い業務」のスキルから推進

- 誰に:業務推進にあたり「保有スキルの不足人数」から設定

- 誰が:「伝えたいスキルを保有する教育担当者」の設定

多能工化に必要なスキル習得の教育を、すべて同時に行うことは現実的ではありません。多能工化を早期に実現したい業務のスキルから、優先的に実行していくスケジュールを立てましょう。

多能工化自体は『できたらいいな』という理想的な状態、いわば業務全体において「優先度は高いが緊急度が低い」部類になりやすいです。そのため、各スキルをいつまでに習得してもらうか?という視点も教育計画に盛り込むことがポイントです。

各スキルの教育スケジュールを設定した後、該当業務の理想的な人員配置やシフト設定から逆算し、プラスでいると望ましいスキル保有者を不足人数として定義します。不足人数を3人と定義した場合、該当するスキルの難易度や関連スキルの保有状況を考慮し、誰に教えるか?教育対象者を決めていきます。

教育対象者が決まったのち、誰が教えるか?トレーナーの設定を行いましょう。トレーナーは1人に絞る必要はなく、複数名設定ができそうであれば、柔軟な教育計画を行うことが可能です。

このような職場全体の教育計画は、多能工化したい業務の数や従業員数が多いほど、Excelで一元管理することは至難の技です。かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」のように、スキルマップ/教育計画の管理が行えるツールであれば、いつどこで見ても、最新の状態で一元管理されている情報の確認が可能です。

>>スキルマップや教育計画もできる!かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」の詳細を見てみる

【教育】計画に基づいて教育訓練を実施する

多能工化実現に向けた教育計画が定まったら、計画に沿って教育訓練を実施していきましょう。教育訓練を実施する際、よく以下のような悩みを伺うことが多いです。

- トレーナーの負担が大きく、通常業務にも影響が出てしまう

- 外国人従業員がいる場合、日本語による教育では理解度が限界

- 教育担当者によって、教える内容や教え方が異なる(教育品質のバラつき) など

教育訓練は主に、OJTや座学などで教えることが中心ですが、直接教えることによる弊害が起きる場面もあります。このような弊害への対策の1つとして、動画マニュアルを活用するとトレーナーの負担を軽減しつつ、教育品質を高めることが可能です。

▼教育訓練に動画マニュアルを活用する有効性▼

| トレーナー負荷 | :基礎知識など「画一的な内容」は動画教材化できる |

| 外国人教育 | :「動き」が伴う業務は視覚的に分かりやすく伝えられる |

| 教育品質のバラつき | :一度正しい内容で作りこむことで「同じ内容を繰り返し」教えられる |

映像編集未経験者でも、導入1年で1,500本以上の動画マニュアルを整備している事例もある「tebiki現場教育」を活用することで、トレーナーの負担を抑えつつ、多能工化推進の計画に沿った教育訓練の実行が可能です。また、字幕や自動音声の多言語対応も備わっているため、外国人従業員の母国語で学べる体制も整備できます。

▼動画マニュアル活用事例:新日本工機株式会社▼

教育訓練に動画マニュアルを活用する有効性やサンプルの動画、tebiki現場教育の機能詳細を知りたい方は、以下のリンクをクリックして参考資料をご覧ください。

<参考資料>

・動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法

・実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集

・かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」

【評価】習熟度を確認してスキルマップに評価を反映する

教育訓練を行ったのち、実際の習熟度を確認して評価を行いましょう。確認方法として、主に以下のような方法があります。該当業務/スキルの難易度や特性に合わせて選択、両者共に実行するなどを決めましょう。

- ペーパーテストによる理解度確認

- 実際の業務手順をトレーナー(評価者)が確認

前述の「【教育】計画に基づいて教育訓練を実施する」でご紹介したような、動画マニュアルを活用しているケースでは、実際に該当業務の動画マニュアルを作成させることで理解度を確認するような取り組みを行う事例もあります。

習熟度の評価は、スキルマップ整備段階で定義した基準に基づいて実行し、〇や△などの評価を行います。この際、トレーナーによる評価だけでなく、従業員自身による自己評価なども記載する仕組みにすることで、理解度や不足している知識などをより明確に言語化することが可能です。

教育計画に対する進捗度合いを確認する目的で、教育実施/評価の記録を残しつつ、最新のスキルマップに反映していきます。計画に対する最新の進捗を管理しておくことで、多能工化の実現に向けた教育のPDCAサイクルを推進することできます。

▼かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」のスキルマップ画面イメージ▼

ここまでご紹介したように、多能工化の推進にスキルマップを活用する場合は、教育の計画や評価基準、実施記録を残す体制を整備することで、多能工化を目的とした教育のPDCAを推進することが可能です。前述でご紹介したような、教育訓練に動画マニュアルのような教材を用いることで、従業員自身がスキル習得に向けて自己学習できる機会の創出にもなります。

ここまで、スキルマップを活用した多能工化の進め方を詳しく解説しました。今回ご紹介したポイントや注意点は、かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」のスキル管理機能として対応可能な要素です。tebikiの詳細な機能やプラン、活用事例を知りたい方は、以下のリンクをクリックして概要資料をご覧ください。

>>スキルマップ/教育計画/教育記録などが使える「tebiki現場教育」の詳細を見る

多能工化やスキルマップに関するQ&A【スキルマップのテンプレ】

多能工化とは何ですか?目的や効果は?

多能工化とは、従業員が1つの特定作業や職種に限定されず複数のスキルを持ち、さまざまな作業を行えるようにすることです。社会的に、労働人口が減少の一途をたどる中、限られた人員でも業務の生産性を担保するためにも取り組まれています。

多能工化を推進することで、主に以下のような効果が期待できます。

- 業務量の平準化

- 熟練者の技術伝承

- 従業員のスキルアップ機会創出

- 事業計画に基づいた柔軟な人員配置 など

スキルマップを活用した多能工化の好事例(トヨタなど)はありますか?

多能工化は、トヨタ自動車が「生産性向上」を目的にその考え方を取り入れています。トヨタ生産方式(TPS)において、ムダを徹底的に排除するための支えとして、多能工化が活用されています。

この考え方は農業の現場でも活用されており、トヨタ社員の支援のもと、スキルマップを活用した多能工化が行われている事例があります。(参考元:トヨタの改善で農業をやってみたら「ヤバイ」ことになった!)

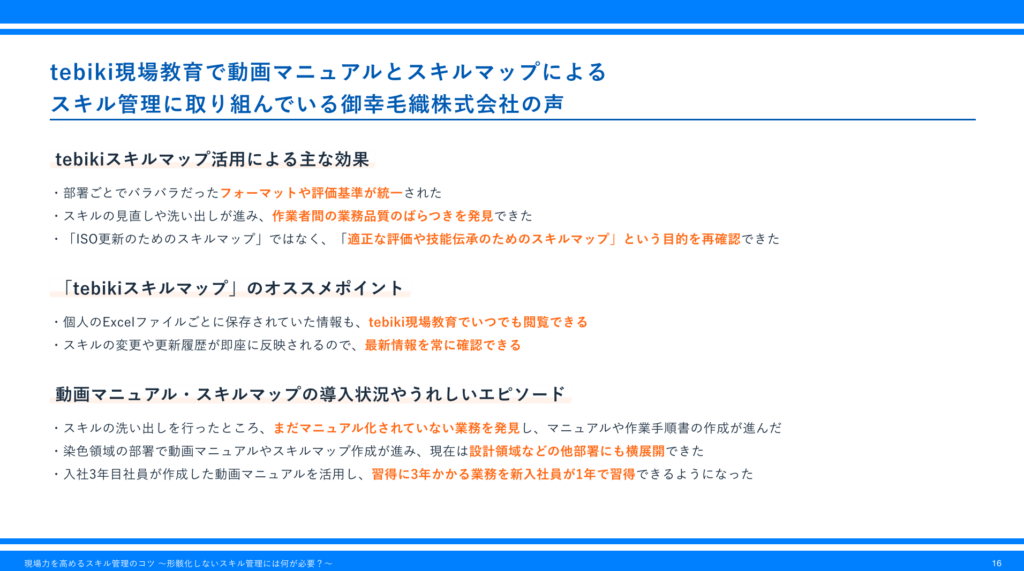

また、オーダースーツの紡績から縫製、販売を一気通貫で行う御幸毛織株式会社では、スキルマップのフォーマットや評価基準、教育訓練の品質を統一できるツールを活用し、以下の画像のような効果を実感しています。

同社のスキルマップを活用した好事例を知りたい方は、以下のリンクをクリックしてPDF資料をご覧ください。

>>「現場力を高めるスキル管理のコツ:形骸化しないスキル管理には何が必要?」を見てみる

無料で使えるスキルマップのテンプレートはありますか?

無料で使えるスキルマップのテンプレートとして、現場改善ラボで独自のテンプレートを用意しました。以下のフォームより入力いただくと、エクセルのテンプレートをDLいただけます。

テンプレートを活用することで、スキルマップを簡単に、かつ効率良く作成することができるのでご活用ください。

スキルマップを活用して多能工化を実現しよう【まとめ】

多能工化によって、1人の従業員が行える業務が増え、柔軟な人員配置や業務量の平準化など、企業活動の生産性向上を助ける一手となります。

多能工化推進にスキルマップを活用することで、具体的に必要なスキルや保有人数など、具体的な教育計画の立案を行うことが可能です。また、評価方法の基準や記録を行う体制も整備することで、多能工化の実現に向けたPDCAを効果的に推進することが可能です。

スキルマップをはじめ、教育訓練の体制整備を一気通貫で行うことができるツールが、かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」です。このツールは製造業や物流業、サービス業など、幅広い業界で教育課題の改善を目的に活用されています。

多能工化の推進に必要なスキルマップ、教育訓練の環境整備が行える本ツールの詳細は、以下のリンクをクリックして概要資料をご覧ください。