かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。

食品工場で安全な製品を提供するには、徹底した衛生管理を行うことが重要です。しかし「衛生管理のルールを遵守させるのが難しい」「ルールが曖昧で困っている」と悩んでいる方も少なくないでしょう。

本記事では、食品工場における衛生管理のルールと教育方法について解説します。衛生管理の失敗例やルールを守らせるコツもご紹介しますので、是非ご覧ください。

なお、より実践的な衛生管理の仕組みづくりを知りたい方には、別紙の資料『食品トラブルを防ぐ!衛生管理を「守られる仕組み」に変える教育法』もおすすめです。現場でルールが“定着する”教育の考え方と実践ステップをわかりやすくまとめています。

>>食品トラブルを防ぐ!衛生管理を「守られる仕組み」に変える教育法を見る

目次

食品工場の衛生管理はまず「HACCP」から

製造過程で適切な衛生管理が行われていないと、異物やウイルスが混入した食品を提供し、食中毒や感染症などの健康被害を引き起こすリスクがあります。そのため、食品の安全性を確保して消費者の信頼を得るために、衛生管理の徹底は不可欠です。

ここで、重要なのが「HACCP」です。

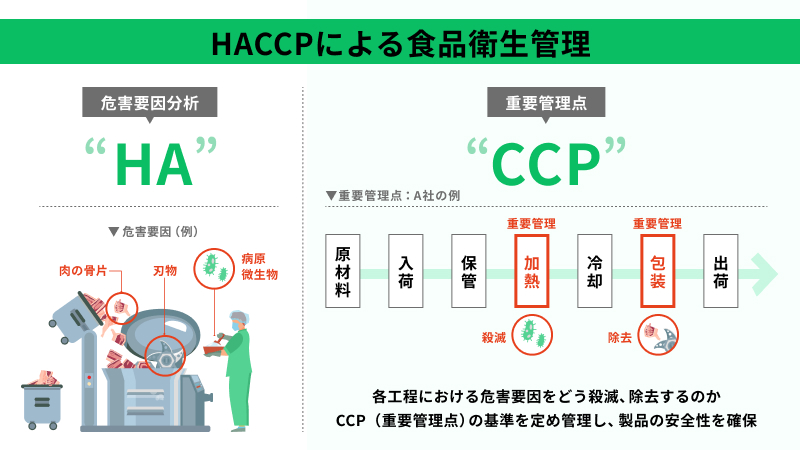

HACCP(ハサップ)とは、食品の製造過程で発生する可能性のある危害を分析(HA)し、その危害を予防・除去するための重要管理点(CCP)を定めて管理するシステムのことです。このHACCPに沿った衛生管理こそが、食品の安全性を科学的かつ効率的に確保するための効果的な方法とされています。

食品衛生法の改正に伴い、令和3(2021)年より食品の製造・加工・調理・販売に関わる事業者は原則としてHACCPに沿った衛生管理の実施が求められるようになりました。HACCPに沿った衛生管理には、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考えを取り入れた衛生管理」の2種類があり、対象や実施内容が異なります。要点について以下の表にまとめました。

| 対象 | 衛生管理の内容 | |

|---|---|---|

| HACCPに基づく衛生管理 | ・大規模事業者 ・と畜場(と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者) ・食鳥処理場(認定小規模食鳥処理業者を除く食鳥処理業者) | ・コーデックスのHACCP7原則に基づく ・食品等事業者自らが原材料や製造方法に応じ計画を作成し、管理を行う |

| HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 | ・小規模な営業者等 | ・各業界団体が作成する手引書を参考 ・簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う |

※参照:厚生労働省「HACCPに沿った衛生管理の制度化について」

HACCPに沿った衛生管理では、衛生管理計画書や手順書の作成なども求められます。HACCPに基づく衛生管理の詳細は、以下の専門家による解説動画内でもわかりやすく説明していますので是非ご覧ください。

>>HACCPに沿った衛生管理では何が必要?詳しく学ぶ(視聴無料)

【基本編】新人スタッフが最低限知っておくべき衛生管理

食品業界は季節やイベントに応じて需要が大きく変動するため、短期スタッフを雇用する機会も多いでしょう。農林水産省が公開した資料「食品産業における労働力確保について」によると、食品産業のパートタイム労働者の割合は69.6%となっています。

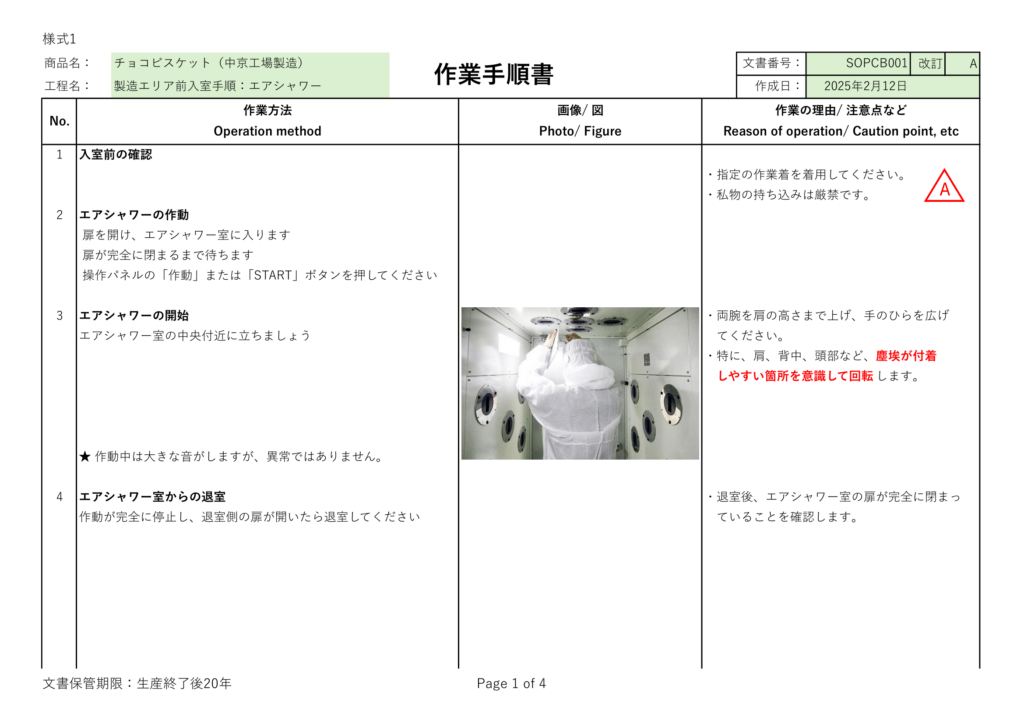

パートタイム労働者は、衛生管理の知識が乏しいことがあるため、以下のような最低限知っておくべきことをルール化し、製品の品質や安全性を確保することが重要です。

- 衛生的手洗いの方法

- 髪の毛などの異物混入対策

- ユニフォームや帽子の着用方法

- 機械の基本的な使用方法/作業手順

- 食品工場内では走らない

- 食品工場への持ち込み禁止リスト

ルール化すべき内容が決まったら、内容をマニュアルに落とし込み従業員へ周知しましょう。後述に無料でダウンロードできる『衛生管理マニュアルのテンプレート』をご用意しています。マニュアル作成に是非ご活用ください。

衛生的手洗いの方法

食中毒の防止は「手洗いから」と言われるほど、衛生管理において手洗いは非常に重要です。新人スタッフの場合、手洗いの重要性を認識していない人も多いため、手洗いの方法と一緒に「手洗いの徹底により、細菌やウイルスの混入を防げる」ことを教育しましょう。

具体的な手洗いの手順やマニュアルを知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。

関連記事:【完全版】食品工場の手洗いマニュアル!動画で教える方法は?

髪の毛などの異物混入対策

食品工場では、以下のような異物が混入してしまうことがあります。

- 髪の毛

- ガラス片やプラスチック片

- 虫

- ホコリ など

これらの異物混入は直接的な健康被害につながる可能性がある他、顧客や消費者の信頼を大きく低下させる要因になります。新人スタッフへも、身だしなみ / 物品管理などの個人衛生ルールの教育を徹底して、異物混入を防止しましょう。

具体的な異物混入対策や、万が一異物混入が発生した際の対応については、以下の専門家による解説動画内で詳しく展開しています。本記事と併せてご覧ください。

>>健康被害につながる「食品安全ハザードとしての異物混入対策」とは?(視聴無料)

ユニフォームや帽子の着用方法

ユニフォームや帽子を正しく着用することによって、異物混入を防ぎ、製品の品質を高めることが可能です。食品工場での勤務を始める前に、ユニフォームや帽子の正しい着用方法を徹底的に指導しましょう。

- お手本となる着用方法 / 間違った着用方法を動画で見せる

- 作業前に従業員同士で適切に着用できているかをチェックし合う

などを行うことで、新人スタッフでも正しく着用して作業に臨めるでしょう。

このとき、着用方法を動画で見せることもおすすめです。動画を活用した教育の場合、視覚的にわかりやすいというメリットだけではなく、繰り返し視聴できるため教育工数の削減も期待できます。

例として、「ベビーチーズ」や「6Pチーズ」などの人気商品を生み出す六甲バター株式会社で使われている動画マニュアルをお見せします。このように、動画で手順を示すと新人スタッフでも正しく理解してくれるでしょう。

▼動画マニュアルサンプル:保護具の着用方法▼

(音量にご注意ください)

食品工場内では走らない

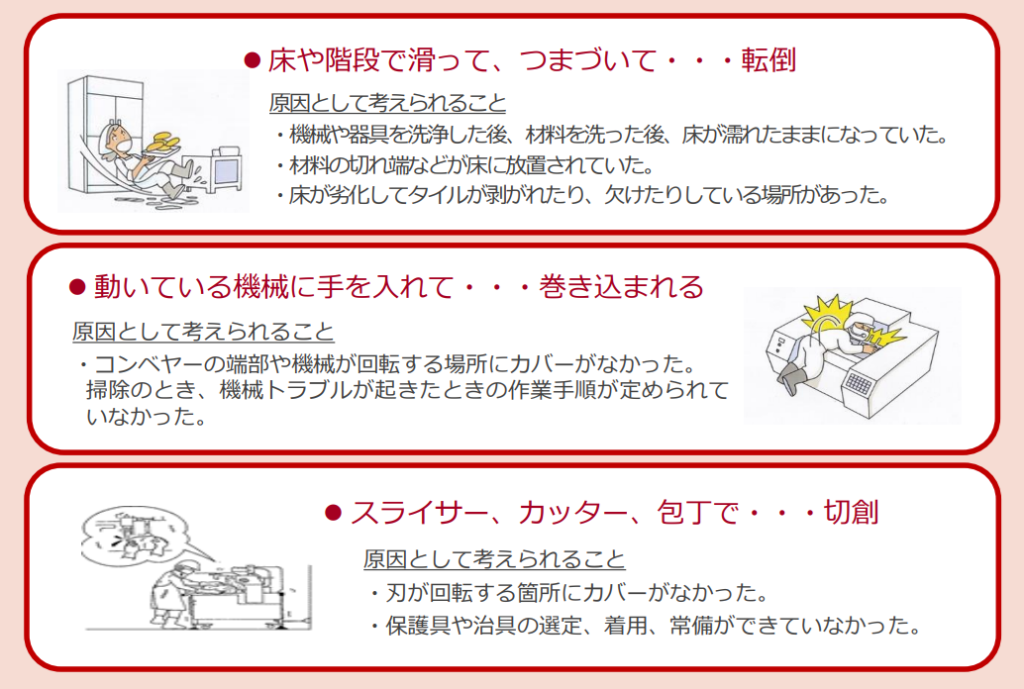

厚生労働省の調査によると、食品製造業で発生した労働災害のうち、3割が転倒事故だという結果が出ています。

食品工場内では床が濡れていたり、材料の切れ端が落ちていたりするため、走ると転倒事故のリスクが高まります。また、他の作業者とぶつかることで二次被害を引き起こす可能性も考えられます。新人スタッフへは、「どんなに急いでいても工場内では走らない」よう周知しましょう。

関連記事:【事例も紹介】転倒災害が発生しやすい環境とは?現場で実践できる改善策も

食品工場への持ち込み禁止リスト

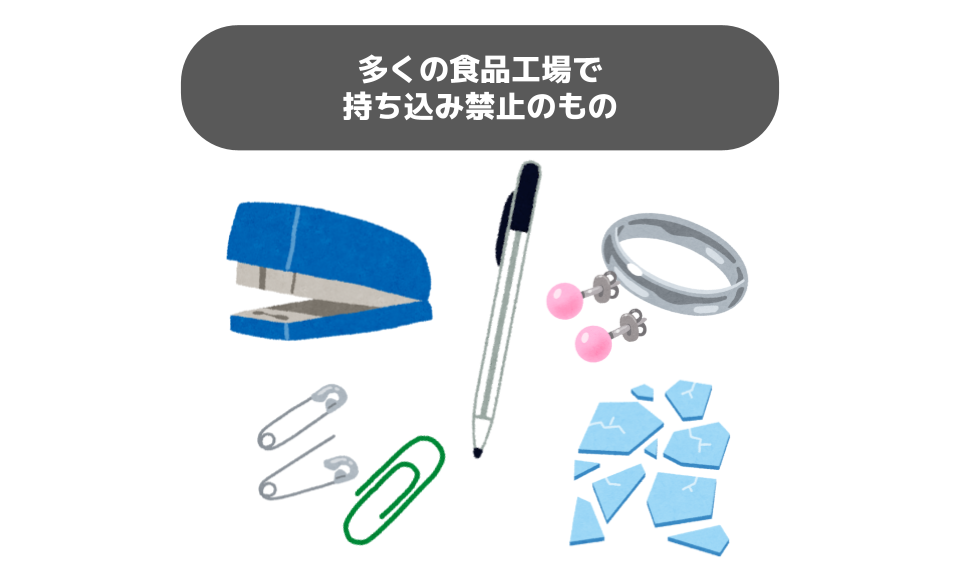

異物混入防止の観点から、工場内への持ち込み禁止リストを作成して周知させましょう。例えば、以下のようなものは持ち込み禁止とされていることが多いです。

- ホッチキス

- クリップ

- シャープペン

- 指輪やヘアピンなどの装飾品

- ガラス類 など

2023年8月に起きた異物混入事故では、「大分市内の中学校の給食に、ホチキスのような金属が入っていた」と報道されています。幸い、この事故での健康被害はありませんでしたが、食品工場の新人スタッフへは「異物混入により消費者に怪我をさせてしまう恐れがある」ということを強く認識させて、衛生管理の向上を図ることが重要です。

関連記事:食品事故一覧!日本の有名事例をもとに対策・傾向を分析

【応用編】食品工場責任者が衛生管理でやるべきこと

工場長やベテラン社員などの責任者は、以下のポイントを押さえて衛生管理を行いましょう。

このような内容はあくまで基本となる考え方です。実際に現場で衛生ルールを「守らせる」から「守られる」状態へ変えるためには、教育の仕組みづくりが欠かせません。詳しくは、以下の資料『食品トラブルを防ぐ!衛生管理を「守られる仕組み」に変える教育法』をご覧ください。

>>食品トラブルを防ぐ!衛生管理を「守られる仕組み」に変える教育法を見る

食品衛生法

食品衛生法は、食品の安全性を確保するための法律です。環境の変化や国際化に対応するため、厚生労働省により平成30年6月に改訂され、以下が追加 / 変更されました。食品事故による健康被害を防止するために、食品工場責任者は、食品衛生法の内容を確認しましょう。

- 大規模又は広域におよぶ「食中毒」への対策を強化

- 「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化

- 特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化

- 「食品用器具・容器包装」にポジティブリスト制度を導入

- 「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設

- 食品等の「自主回収(リコール)情報」は行政への報告を義務化

- 「輸出入」食品の安全証明の充実

食品衛生法の要点をわかりやすく知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。

関連記事:食品衛生法の要点をわかりやすく解説!改正点や違反時のリスクも

HACCP7原則12手順

『食品工場の衛生管理はまず「HACCP」から』で述べたHACCPを導入するには、食品の安全を守るための具体的な流れ・手段である「7原則12手順」の実践が必要です。

| 手順 | 原則 | 内容 |

|---|---|---|

| 手順1 | HACCPチームの構成 | |

| 手順2 | 製品説明書の作成 | |

| 手順3 | 意図する用途及び対象となる消費者の確認 | |

| 手順4 | 製造工程一覧図の作成 | |

| 手順5 | 製造工程一覧図の現場確認 | |

| 手順6 | 原則1 | 危害要因分析の実施 |

| 手順7 | 原則2 | 重要管理点(CCP)の決定 |

| 手順8 | 原則3 | 管理基準(CL)の設定 |

| 手順9 | 原則4 | モニタリング方法の設定 |

| 手順10 | 原則5 | 改善措置の設定 |

| 手順11 | 原則6 | 検証方法の設定 |

| 手順12 | 原則7 | 記録と保存方法の設定 |

各手順で何を行うかについては、以下の記事内で詳しく展開しております。

関連記事:【簡単解説】HACCP7原則12手順とは?覚え方や語呂合わせも

食品衛生7S

食品工場での衛生管理を徹底するためには、食品衛生7Sを実践しましょう。7Sとは、以下の言葉を総称したもので、衛生管理の基本となるものです。

- 整理(Seiri)

- 整頓(Seiton)

- 清掃(Seisou)

- 洗浄(Senjou)

- 殺菌(Sakkin)

- しつけ(Shitsuke)

- 清潔(Seiketsu)

必要なものと不要なものを区別し、不要なものを取り除くことで、異物混入のリスクを低減できます。また、適切な頻度と方法で生産設備を清掃することで、細菌の繁殖を防止し、食中毒のリスクを抑えることが可能です。

7Sの具体例や進め方を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。5Sとの違いや、食品衛生管理能力を向上させた事例なども紹介しています。

関連記事:食品衛生7S「具体例」や「進め方」は?5Sとの違いも解説

GMP(適正製造規範)

GMP(Good Manufacturing Practice)とは、食品や医薬品の製造工程における品質管理の基準です。誰がいつ作業しても、必ず同じ高品質の製品を作るために有効なルールとして知られています。

原材料の受け入れから製造、包装、出荷までの各段階で、GMPに基づいた衛生管理を行うことで、食品の安全性を確保できます。GMPに基づく衛生管理を行い、衛生的手洗いなどの個人衛生を徹底できたことで、最近の繁殖や付着を防げているという事例が数多くあります。

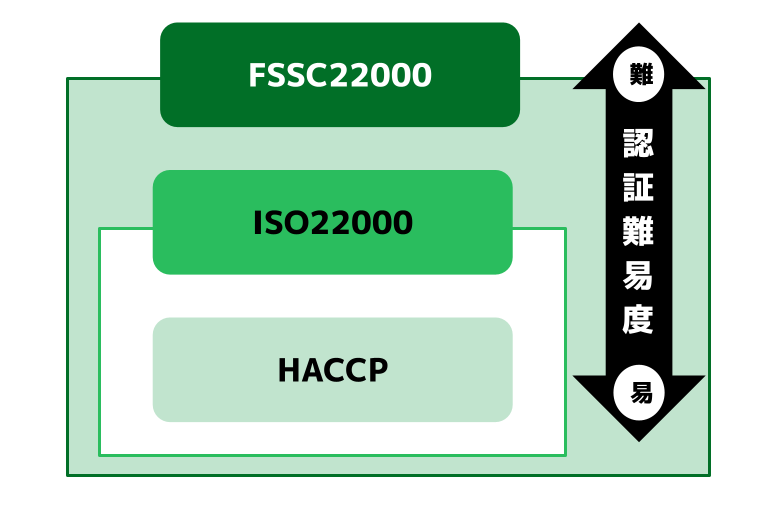

ISO 22000/FSSC22000

ISO22000は、食品安全マネジメントシステムの国際規格です。HACCPの内容に加えて、サプライチェーン全体のマネジメントシステムの要素も含まれています。FSSC22000は、ISO22000を基盤とした食品安全認証スキームです。ISO 22000には、手洗いや設備の衛生について不明瞭な部分があるため、一般的な衛生管理をより詳細に記載しています。

ISO22000やFSSC22000の認証を取得することは、顧客や消費者への安全性のアピールにもなります。販路の拡大など事業成長につながる可能性もあるので、工場全体で取り組むと良いでしょう。

FSSC22000の運用は食品安全担当者の努力だけでは不十分で、現場全体を巻き込んで安全レベルを引き上げることが求められます。認証取得に向けた従業員教育の方法や課題については、以下の解説動画をご覧ください。

>>>【無料】FSSC22000のわかりやすい解説動画を見る

アレルゲン管理

食品製造では虫や髪の毛といった異物混入のほか、アレルゲンを管理し交差接触を防ぐ対策も重要です。製品に直接アレルゲンが含まれていなくても、工場内でアレルゲンを含む原材料の取り扱いがある場合、アレルゲンが含まれた製品が意図せず消費者に届いてしまう危険性があります。

そのため、製造現場ではアレルゲンごとに原材料の保管場所を明確に分けたり、専用の器具やラインを用意するなどの「ゾーニング管理」が求められます。

原材料から出荷までの各工程でアレルゲン管理を徹底する仕組み作りや、従業員の意識変容を促す現場改善の方法については、以下の専門家による解説動画もご覧ください。

>>食品製造のアレルゲン対策最前線!どのような対策が有効?(視聴無料)

労働災害の防止策

食中毒や異物混入の防止だけはなく、労働災害の対策も行い、従業員の安全を確保するようにしましょう。

▼食品製造業で多い労働災害▼

引用:厚生労働省「食料品製造業の労働災害を予防しましょう!」

食品工場で労働災害を防止するには、以下のような対策を行いましょう。

- 個人防護具(PPE)の着用を義務付ける

- 過去に起きた事故やヒヤリハットから原因と対策を考える

- 緊急時の対応訓練を実施する

現場改善ラボでは、食品製造業に特化した安全衛生教育動画を無料公開しています。元労基署長による安全衛生の意識を浸透させる方法なども解説しますので、ぜひご覧ください。

>>法改正でどこが変わった?労働安全衛生法に基づく安全衛生教育とは(視聴無料)

従業員の適切な人員配置

作業エリアごとに、専門知識を持つ熟練スタッフを効果的に配置することで、役割と責任が明確になり、衛生管理体制の強化が可能です。さらには、業務効率と製品の品質の向上も期待できると言えます。

適材適所を実現するためには、スキルマップの活用が効果的です。スキルマップとは、従業員のスキルを定量化・可視化できるもので、従業員一人ひとりの得意分野や資格を一覧にまとめることで、誰がどの作業に適しているかを一目で確認できます。

関連記事:【テンプレ有り】スキルを可視化する方法は?スキルマップの作成手順や教育計画への活用例

スキルマップの整備なら「tebiki」というサービスがおすすめです。tebikiを使えば、スキルの入力 / スキルの評価基準の制定 / スキル状況を表にして可視化などが簡単に行えます。他にも、動画によるわかりやすいマニュアルの作成やオリジナルテストの作成なども。tebikiについて詳しくは、以下の資料をご覧ください。

>>スキルマップと動画マニュアルを紐づけて管理できる!tebikiについて知る

【無料DL◎】衛生管理マニュアル / チェックシート / 記録表のテンプレート

現場改善ラボのメルマガにご登録いただくと無料でダウンロードできる、以下3種類のテンプレートをご用意しました。先述したような衛生管理の徹底に向け、是非お役立て下さい。

- 衛生管理マニュアルテンプレート

- 衛生管理チェックシート

- 衛生管理記録表のテンプレート

衛生管理マニュアルテンプレート

基本的な工場内のルールについて、シンプルなマニュアルを作成可能です。

▼マニュアルテンプレートのダウンロードフォーム▼

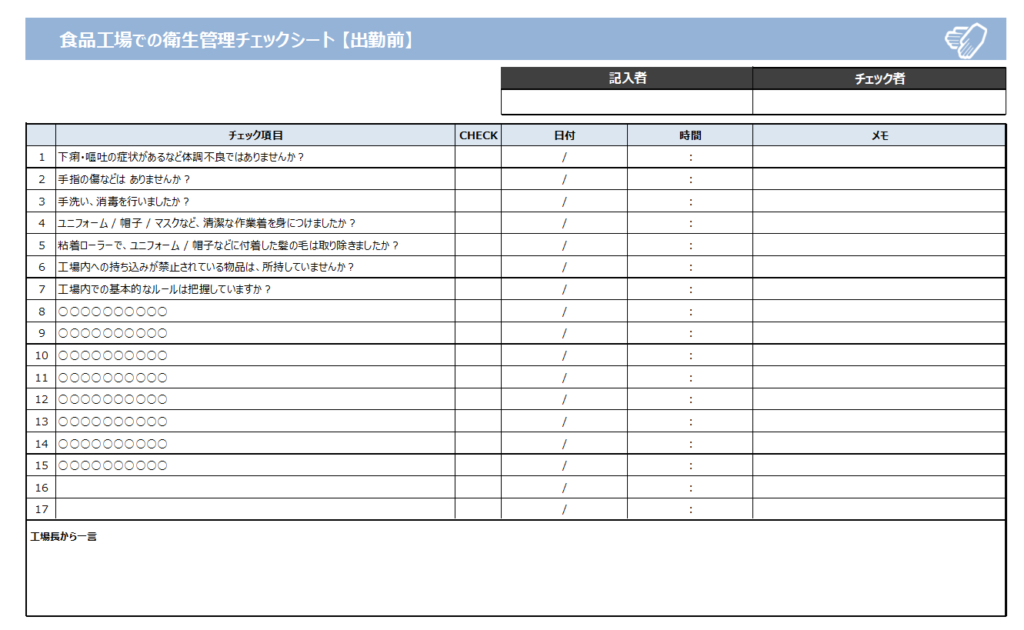

衛生管理チェックシート

毎日決まったタイミングや頻度で実施する衛生管理について、記録が可能なチェックシートです。

▼チェックシートのダウンロードフォーム▼

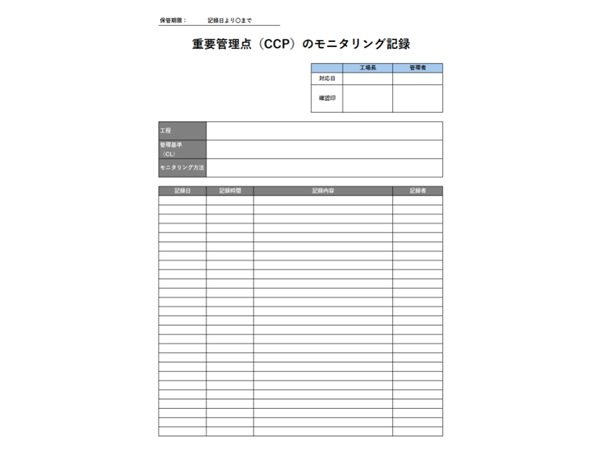

衛生管理記録表のテンプレート

衛生管理の記録表にはさまざまな種類がありますが、ここではHACCPシステムで活用できる「重要管理点(CCP)のモニタリング記録表」をご用意しました。

▼衛生管理記録表のダウンロードフォーム▼

食品工場での衛生管理ルールを守らせる教育方法

衛生管理に関する知識がまったくない新人スタッフなどには、「ただ教える」のではなく、以下のようなポイントを押さえて教育するのがおすすめです。

衛生管理の目的を理解させる

衛生管理の重要性を実感し、日常業務で高い意識を持って取り組んでもらうためには、衛生管理の目的を理解させることが重要です。

たとえば、食品に細菌や異物が混入したときにどのような健康被害が生じるかを示すことで、日々の業務が消費者の安全に直結していることを理解してもらえるでしょう。

さらに、過去の事故事例を踏まえた上で現在のルールを説明することで、衛生管理への意識を向上させられます。製造業で多い労働災害をチェックしたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:製造業に多い労働災害ランキング!死亡事故事例や対策方法を解説

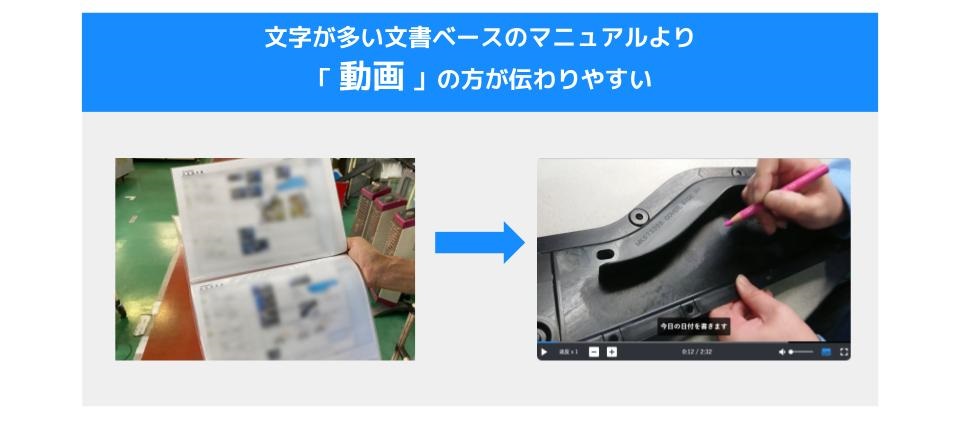

わかりやすいマニュアルの整備

手順が複雑で専門用語が多いマニュアルは、理解しづらく、正しく作業を行うことが難しくなります。とはいえ、写真などを用いて丁寧に説明しようとすると、情報量が膨らみすぎて、辞書ほど分厚いマニュアルができてしまった……ということもあるでしょう。

わかりやすいマニュアルを作りたいのなら、「動画」がおすすめです。

動画であれば、複雑で細かい作業も伝わりやすく、即戦力化を実現できるでしょう。食品工場での動画マニュアル活用事例は、後述する『tebikiを使って衛生管理教育を成功させた企業事例』をご覧ください。

チェックシートの活用

具体的な作業項目や手順をリスト化したチェックシートを活用すれば、抜け漏れなく衛生管理の手順を守れるでしょう。さらに、チェックシートの活用により、管理者は作業の進捗状況や問題点を把握しやすくなり、適切な指導や改善を行うことが可能になります。

『【無料DL◎】衛生管理マニュアル / チェックシート / 記録表のテンプレート』に記載されたフォームから現場改善ラボのメルマガにご登録いただくと、衛生管理などで活用できるExcelチェックシートを無料ダウンロードできます。食品工場の衛生向上のため、是非ご活用ください。

衛生管理の記録

衛生管理のために、冷蔵庫や冷凍庫の温度などの記録を残すように指導すれば、作業漏れなく、効果的な衛生管理が可能になります。さらに、もしも問題が発生した場合、記録をもとに迅速に対応できる体制を整えることも可能に。

食品工場責任者がすべきこととして前述した『HACCP』にもつながりますが、「導入のための7原則12手順」には、記録と保存方法の設定が含まれており、法規制の面からも衛生管理の記録は不可欠です。

食品工場の衛生管理教育が上手くいかない3つの理由

食品工場では衛生管理の徹底が欠かせませんが、実際の現場では「思うように管理レベルが上がらない」「トラブルが繰り返される」といった課題に直面している企業も少なくありません。ここでは、衛生管理がうまくいかない主な理由を3つ紹介します。

手順不順守により業務品質がばらつく

衛生管理の手順不順守や人によって解釈や対応が異なるという状況は、非常に多くの現場で見られます。特に交代勤務制の現場や新人・短期スタッフが多い現場では、「誰がやるか」によって作業レベルに差が出てしまう傾向があります。

例として、Aさんは作業前のアルコール消毒を丁寧に行っているのに、Bさんは時間短縮のために省略気味になるといった“自己流”の作業が横行しばらつきが生まれると、「問題が起きても原因が特定しづらい」「改善しても再発しやすい」といった悪循環に陥ります。

結果として汚染リスクが高まり、最終的には製品への異物混入やクレームといったトラブルにつながる可能性があります。

衛生管理マニュアルが形骸化している

そもそも現場で活用されていないマニュアルは、存在していても意味がありません。特に、紙のマニュアルが休憩室や事務所に保管されていて作業中にすぐ確認できない、現場の作業フローが変わってもマニュアルが更新されておらず、現実との乖離が大きいことも少なくありません。

その結果、「ルールがあるのは知っているけれど、今どうなっているか分からない」「とりあえず先輩のやり方を真似している」といった曖昧な運用になりがちです。こうした状態では従業員全員の衛生意識や行動レベルを一定に保つのは難しく、マニュアル本来の目的である“衛生水準の標準化”が達成できません。

外国人労働者は言語・文化の壁がある

多くの食品工場で外国人スタッフの活躍が欠かせない一方で、衛生管理の伝達・理解において課題が表面化していることが考えられます。言語の壁によって重要な指示や注意点が正しく伝わらなかったり、日本特有の衛生観念が共有されていないためです。

また、難しい専門用語や曖昧な表現を使うと、「わかったふり」をされてしまい、結果的に指示と異なる行動が取られるケースもあります。こうした見えにくいギャップが衛生トラブルの温床となるのです。

このような教育課題は、どのようにして解決できるのでしょうか?次章では、教育に役立つツール「動画マニュアル」についてご紹介します。

食品工場の衛生教育の課題は「わかりやすい動画マニュアル」で解決!

衛生教育に課題を感じている方は、「動画マニュアル」を活用した教育がおすすめです。

「動画マニュアル」が注目されている理由

視覚的にわかりやすい

食品加工の手順を紙マニュアルで説明する場合、細かい手の動きやタイミングが伝わりにくく、理解に差が生じることもあるでしょう。しかし、動画マニュアルで実際の動作を目で学ぶことで、業務内容を正確に理解できるようになります。

さらには、動画マニュアルによって以下の効果も期待できるでしょう。

- 品質不良の削減

- 属人化の解消

- 多能工化の推進 など

教育内容を統一できる

紙マニュアルやOJTでの教育では、教える人によって内容やニュアンスが変わることが多々あります。しかし、動画マニュアルという共通の教材を活用することで、教育内容を統一でき、教育のばらつきを防ぐことが可能です。

動画マニュアルがもたらすより詳細な効果を知りたい方は、以下の資料も併せてご覧ください。

>>動画マニュアルが現場課題を解決できるのはなぜ?詳しい教育効果をマンガで学ぶ

動画マニュアルなら「tebiki」がおすすめ

動画マニュアルのメリットは理解しているものの、「動画作成のスキルがある従業員がいないから…」と諦めていませんか?そんな時に役立つのが、簡単に動画マニュアルが作成できる「tebiki」です。

▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼

tebikiは「かんたんさ」に特化したツールで、シンプルな操作で直感的に動画を作成できます。専門的な技術や編集スキルがなくても使える設計のため、初めての方でも安心です。

さらに、効率的な教育を実現するため、以下の機能も搭載されています。

- 動画の字幕などの自動翻訳

- オフライン再生

- 文書作成機能

- 動画の音声を認識して字幕の自動生成

- タスク機能により自主学習を促す

- レポート機能

- テスト機能

「tebiki」には役立つ機能がまだまだ搭載されています。詳しくは、以下のサービスご紹介資料を是非ご覧ください。

tebikiを使って衛生管理教育を成功させた企業事例

「動画マニュアルtebiki」を活用して衛生管理教育を成功させた企業を3社紹介します。より多くの導入事例を読みたい方は、以下の導入事例集を是非ご覧ください。

タマムラデリカ株式会社

▼導入事例インタビュー動画▼

タマムラデリカ株式会社は、大手コンビニエンスストアの専用工場として、そば、うどん、中華麺や軽食惣菜などの開発製造を手掛けている食品メーカーです。

正社員だけでなく派遣・技能実習生・特定技能者等、外国人を含め数百人を超える従業員が在籍する同社では、新人教育の場面でtebikiを使って効率的に衛生教育を行っています。

tebikiには翻訳機能もあるため、外国籍スタッフに対しても紙マニュアルと比べ細かいニュアンスが伝わるようになったそうです。これまでは動画マニュアルを1本作るのに1時間ほどかかっていたが、tebiki導入後は15分ほどでマニュアルを作成できるようになったとの声もいただきました。

インタビュー記事:動画マニュアル作成時間が75%削減!教育体制を強化し、お客様に喜ばれる商品を提供したい

株式会社大商金山牧場

食肉の生産から加工・販売までを行っている株式会社大商金山牧場では、事業所ごとで衛生管理教育に大きなバラツキがあるという問題を抱えていました。また、現場にはベトナム実習生が多く、細かな作業内容や注意すべき箇所が紙マニュアルでは伝わりづらいという問題もありました。

tebikiを導入して動画マニュアルを作成した結果、質の高い教育を全社に水平展開できるようになり、会社全体の衛生教育のレベルが向上しました。さらに、動画マニュアルを内製していたときの半分以下の時間で作成できるようになり、OJTの教育工数を5割程度削減することにも成功しました。

株式会社大商金山牧場の導入事例をより詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

インタビュー記事:衛生管理教育を徹底し、食肉の安全性を確実なものとするために動画マニュアルを活用!

イセ食品株式会社

鶏卵の製造と販売を行っているイセ食品株式会社では、FSSC 22000やJFS-B取得といったHACCP管理に力を入れて取り組んでいます。しかし、新人研修の際に外国籍のスタッフとのコミュニケーションがうまく取れず、大事なことが伝わりにくいという問題を抱えていました。

そこで、自動翻訳機能を搭載したtebikiを導入し、外国籍のスタッフにもわかりやすい動画マニュアルを作成することに。3ヶ月間に約200本の動画を作成した結果、外国籍のスタッフが現場の作業を迅速に理解できるようになり、衛生管理教育の品質が向上しました。

さらに、動画を使って重要なポイントをピンポイントで伝えられるようになったため、座学の時間を従来の半分以下に短縮することにも成功しました。

イセ食品株式会社の導入事例をより詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

インタビュー記事:食品メーカーの動画マニュアル導入事例 | 導入3か月で動画200本作成。食品製造現場の作業標準化と多能工化を推進。各工場含め会社全体で「品質向上」に取り組んでいます

まとめ

食品工場での衛生管理のルールや教育方法について解説しました。適切な衛生管理を行うことで、異物やウイルスの混入を防ぎ、消費者の安全を確保することが可能です。また、適切なルールを設定することは、食品の品質を向上させるだけでなく、従業員の安全を守ることにもつながります。そのため、衛生管理を徹底したい方は、適切な衛生管理教育を行っていきましょう。

衛生管理教育の効果や効率を上げたい方は、動画マニュアルtebikiを活用するのがおすすめです。テスト機能やレポート機能で従業員の理解度を把握しながら、動画でわかりやすくルールを解説できるため、効率よく衛生管理教育を進められます。

「動画マニュアルtebiki」の資料は、以下からダウンロード可能です。食品工場の衛生管理や現場課題の解決策を探している方は、是非詳細をチェックしてみてください。