「見える化」とは単に「データを見えるようにすること」ではなく、従業員の誰もが問題や異常をスムーズに認識し、早急に改善行動につなげるための仕組みのことを指します。この仕組みを構築するのに有効な手段が「ディスプレイの活用」です。

そこで本記事では、工場の現場経験・工程管理における事務経験がある筆者の視点を盛り込み、ディスプレイで「何を見える化すべきか」から始め、品質・生産性・安全・教育といった目的別の活用法、導入によって得られる具体的なメリットを解説します。

さらに、実際にディスプレイの活用によって現場改善に成功している企業事例や、そうした企業が活用しているツールも紹介します。

補足ですが、ディスプレイを設置して工場の状況を見える化する場合、ディスプレイで帳票データが確認できる状態(すなわちデジタル現場帳票)もあわせて必要になります。デジタル現場帳票「tebiki現場分析」は、ディスプレイやタブレットを通じた現場改善事例が豊富なので、サービス資料もあわせて参考にしてみてください。

>>デジタル現場帳票「tebiki現場分析」のサービス資料を見てみる

目次

そもそも何を「見える化」するのか?工場のディスプレイが果たす目的とは

見える化とは、単にデータを表示することではなく「現場で発生している問題や異常を誰もが即座に認識し、改善アクションにつなげるための活動のこと」です。製造業の現場では、管理者だけでなく作業員一人ひとりが同じ情報を共有し、判断や行動に移せる状態をつくることが大切で、そのために「見える化」が必要になります。

※「製造業における見える化とは何か?」の詳細は以下の記事で体系的に解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

関連記事:製造業の「見える化」実現方法は?工場事例や現場DXツールも解説

では、具体的にディスプレイで「何を見える化すべきか?」と言えば、以下の項目が例として挙げられます。

▼ディスプレイで見える化する項目例▼

| 生産面 | ・生産計画と実績の比較 ・ラインごとの進捗 ・設備の稼働率や停止状況 |

| 品質面 | ・正しい作業手順の映像 ・不良品の発生件数、不良率 ・検査基準 ・ポカヨケ(ミス防止)の注意喚起 |

| 安全面 | ・安全な作業手順の動画マニュアル ・労災の発生状況、ヒヤリハット事例 |

※機械の前にディスプレイやタブレットを設置し、正しい作業手順や安全手順を動画で流して標準化を図る工場が増えています。動画マニュアルを通じた安全対策の改善効果や事例についての詳細は以下の資料で解説しています。

>>「安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」を見てみる

生産・品質・安全についての情報をディスプレイで可視化する目的は、リアルタイムでの状況把握、迅速な意思決定、課題の共有、そして現場の意識向上にあります。帳票や報告書だけではタイムラグが発生しますが、ディスプレイを使えば現場の変化を即座に捉え、作業員と管理者の全員が同じ情報をもとに行動できます。

従来はトヨタ生産方式が発祥のランプの点灯や表示、いわゆるアンドンで「異常発生」を知らせる仕組みが一般的でした。しかし、時代は進み、写真や映像を即座に映し出す技術も成熟してきました。そうした中で、重要な情報をグラフや表などで一覧表示できる「工場ダッシュボード」としてディスプレイを導入する企業が増えてきています。

アンドンは「異常」だけしかわからない仕組みでしたが、ディスプレイは「何がどのように異常なのか?」をハッキリと映し出すため、導入した企業では作業者や管理者の意思決定のためのツールとして役立てています。

工場におけるディスプレイ活用を通じた5つのメリット

工場の見える化でディスプレイを活用することで、品質や安全、効率化につながる以下の5つのメリットが得られます。

- メリット1:迅速な異常発見と対策を通じた品質不良防止

- メリット2:生産性の向上と納期遵守

- メリット3:作業手順やカンコツ(暗黙知)の可視化による標準化推進

- メリット4:安全意識の向上と労働災害防止

- メリット5:円滑なデータ・情報共有によるスムーズなコミュニケーション

メリット1:迅速な異常発見と対策を通じた品質不良防止

工場の見える化をディスプレイで行うと、設備の異常やチョコ停をリアルタイムで表示できます。大きなアラート表示によって担当者は速やかに異常を確認できるため、初動対応のスピードが速くなり、品質不良、事故や労災を極力防止することが可能です。

さらに、対応手順や連絡先を画面に明示することで、経験の浅い作業者でも迷わず行動できるようになります。こうした明示によって「新人作業者が異常だと気づかず放置して不良品が発生する」というリスクを減らせます。

加工機や検査機の異常を見過ごすだけで、品質不良は連鎖して発生するため、早期発見と対策は必要です。そこで、ディスプレイによる見える化を行えば、適切で迅速な対応が可能となり、企業が被る信頼と金銭的な損失を防げます。

※チョコ停をゼロにするための体制作りに関する詳細を以下の資料でまとめています。あわせて参考にしてみてください。

関連資料:チョコ停ゼロ・安定稼働へ-ペーパーレスでの設備保全の第一歩

メリット2:生産性の向上と納期遵守

ディスプレイの大きなメリットは、工場の見える化を進める上で生産進捗を一目で確認できる点です。生産計画と実績を常時表示することで、作業者の意識が高まり、遅れや進み具合をすぐに把握できます。

各ラインごとのタクトタイムやサイクルタイムをリアルタイムで可視化することで、ボトルネック工程を見つけやすくなります。結果として、改善点を洗い出して計画修正や人員の再配置など円滑に行うことが可能です。

納期を守ることは顧客からの信頼にもつながるため、見える化による遅延防止が有効であると言えるでしょう。

メリット3:作業手順やカンコツ(暗黙知)の可視化による標準化推進

熟練者の経験やカンコツは文章や口頭だけでは伝わりにくく、属人化しやすい課題です。工場の見える化をディスプレイで実施することで、標準作業手順や注意点を分かりやすく共有できます。

映像や図解を表示する仕組みを導入すれば、新人や外国人作業員でも直感的に理解できるようになります。さらに、全員が共通の情報を見ながら作業できるため、手順のばらつきを減らすことが可能です。

例えば、自動車部品や住宅設備等のプラスチック成形品を手掛ける製造企業である「児玉化学工業株式会社」では、現場従業員が以下の動画マニュアル「ヤスリでバリを取る業務プロセスの解説」を作成し、技術をスムーズに共有しています。

▼ディスプレイの動画で標準ルールを周知する例▼

※「tebiki」で作成

一目で「何をどうすればいいか」が把握でき、文字では伝えにくい動きもすべて理解できるようになっています。こうした、品質を守るための作業手順ルールをディスプレイやタブレットで流し、作業前に誰でも標準化がなされる仕組みを作るのも1つの手段です。

※工場向け動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料はこちら

標準化が進むと品質の安定化につながり、再教育や手戻りも減少します。ディスプレイによる見える化は、暗黙知を組織の知識に変換することで、作業者の生産性を上げ、さらに企業の属人化防止にもつながります。

関連資料:トヨタ流に学ぶ 作業標準の見直しで実現する製造現場の生産性向上

メリット4:安全意識の向上と労働災害防止

ディスプレイにヒヤリハット事例や過去の労災事例を表示すれば、危機意識を高められます。また、リアルタイムで危険箇所の情報を共有すれば、注意すべき箇所を把握できるため、事故・労災を未然に防ぐことが可能です。従来の掲示板では見落とされやすい情報も、大型ディスプレイを通じて視覚的に強調可能です。

効果的な安全教育の実施方法や、他社がどのような取り組みで安全意識を高めているか、具体的な事例を知りたい方には、以下の資料もあわせてご覧ください。

>>「安全意識が高い製造現場はやっている!動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」を見てみる

メリット5:円滑なデータ・情報共有によるスムーズなコミュニケーション

工場における見える化のディスプレイ活用のメリットとして、情報共有の円滑化が挙げられます。従来は帳票や報告書を現場から回収し、デスクに戻って確認するまでに時間がかかっていました。その間に状況が変化してしまい、対応が後手に回ることも少なくありません。ディスプレイに情報をリアルタイムで表示すれば、現場と管理者が同じタイミングで同じ情報を把握でき、齟齬や伝達ミスを防げます。

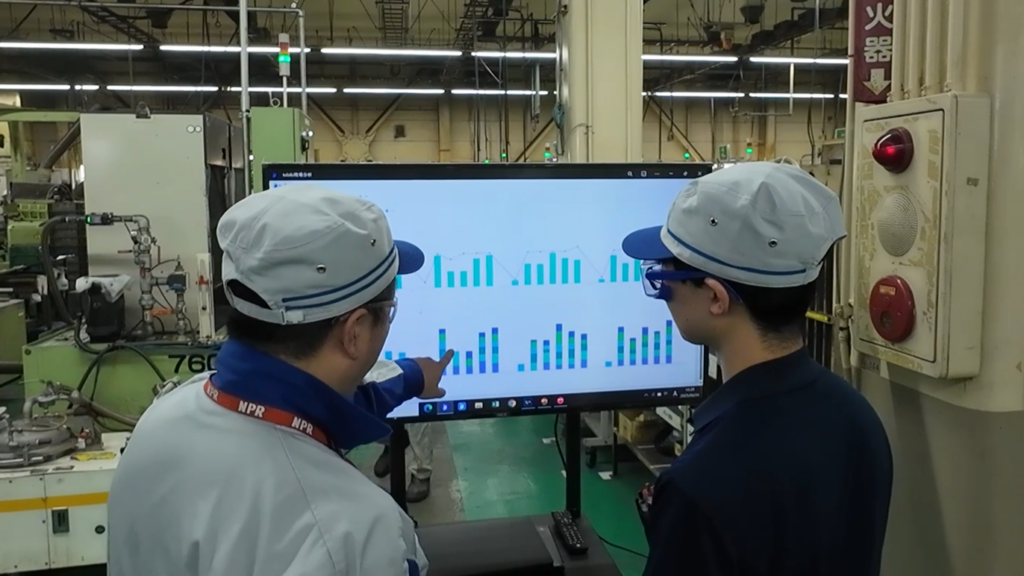

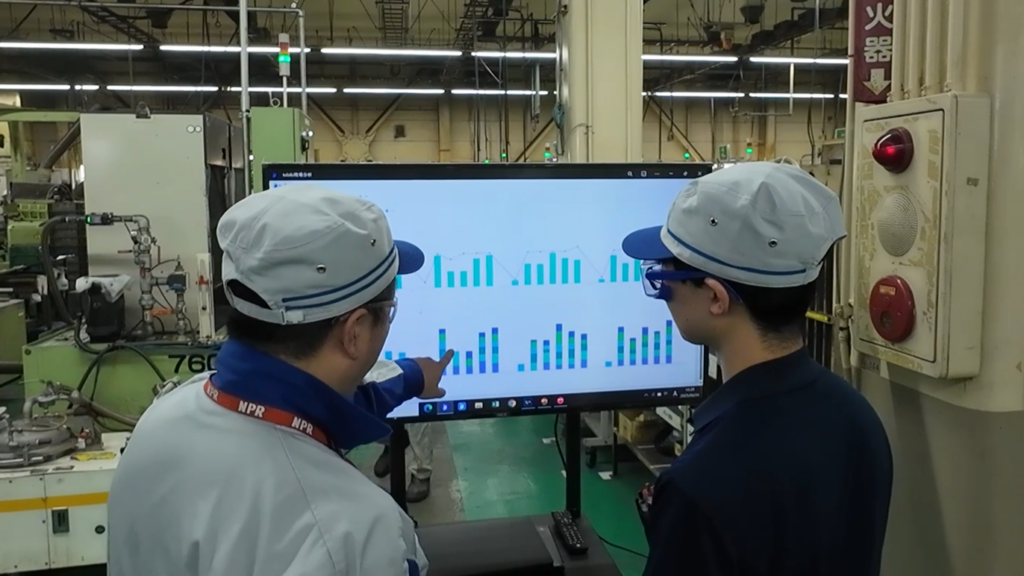

実際に、日本ピストンリング株式会社では、デジタル化した現場帳票をディスプレイで可視化できるようにし、データの即時共有を実現しています。

以前は紙帳票を確認しに行く必要がありましたが、作業者が入力した情報が即座にグラフ化され、管理者はディスプレイで変化を一目で把握できるようになったと言います。特に設備停止の要因分析では、人による段取り時間の差が停止時間のバラつきを生むことが可視化され、標準化教育によって改善が進みました。

デジタル現場帳票とディスプレイを通じた現場改善の進め方や詳細について知りたい方は、以下の資料もあわせて参考にしてみてください。

【目的別】ディスプレイ設置による工場の見える化を通じた活用例

工場の見える化は目的ごとに活用方法が異なります。ここでは以下の5つの目的別に解説します。

- 品質管理:不良ゼロの工程を作り込む

- 現場教育:正しい作業手順を可視化する

- 生産管理:進捗と効率を最大化する

- 安全管理:危険ゼロの職場を実現する

- 設備保全:チョコ停・ドカ停を未然に防ぐ

品質管理:不良ゼロの工程を作り込む

品質管理でのディスプレイは、工程ごとの不良発生率や検査結果をリアルタイムに表示を目的とします。不良項目をグラフ化することで、傾向分析や統計的工程管理(SPC)に役立ちます。

異常値をしきい値と比較し、即時に警告を出せば現場は素早く対策を講じることが可能です。さらに、ディスプレイに不具合の事例写真や対策動画を掲示することで、作業者が現場で正しい判断を下しやすくなります。

例えばQC七つ道具やパレート図の結果を共有すれば、改善点が一目で把握可能になります。ディスプレイの導入、検査後の是正ではなく工程内での未然防止が可能となり、後工程への不良ゼロという品質管理の最大の目標の達成が可能となるでしょう。

現場教育:正しい作業手順を可視化する

現場教育では、作業標準書の内容をディスプレイで視覚的に提示することが効果的です。特に多工程ラインや熟練技能が必要な作業では、文字だけの教育よりも動画による指導の方が「見て覚える」という意味で効果は高いと言えます。

ディスプレイ上で作業の分解動作や注意点を表示すれば、新人でも正しい動作を習得しやすくなります。製造現場では日本人以外の方々も多いため、外国人作業員向けに、基本作業の動画を繰り返し放映すれば、スムーズな技術伝承も期待できるでしょう。

例えば明和工業株式会社は、作業場にディスプレイを設置し、作業前に正しい作業手順を動画で確認できる体制を構築しています。これにより誰でも標準作業が可能な状態を作っており、品質の安定や労災防止に寄与しています。

製造業では、現場教育や標準化・労災防止などあらゆる場面で動画マニュアルの導入が進んでおります。製造業における動画マニュアルの活用事例集は以下の資料にまとめられているので、あわせて参考にしてみてください。

生産管理:進捗と効率を最大化する

生産管理でのディスプレイ活用は、計画と実績をリアルタイムで比較し、進捗を一目で把握できる点で有効です。特に「生産計画と実績の対比グラフ」を導入すれば、「この工程が遅れている」といったボトルネックの把握に役立ち、進捗度合いに応じた作業と指示が可能になります。

また、ライン別稼働状況モニターを設置し、緑・黄・赤で状態を色分けすることで、異常の発見が容易になります。さらに、製品別生産進捗ボードを活用すれば、受注番号、製品名、計画数、完了数、進捗率を一覧表示でき、現場全員が共通の認識を持って作業することが可能です。

ERPやMESと連携することで、資材投入状況や仕掛品数の把握もスムーズになり、生産性向上と納期遵守も実現できるでしょう。

安全管理:危険ゼロの職場を実現する

ディスプレイは、危険情報を共有し作業者の意識を高められるため安全管理で有効です。作業エリアごとの危険度をリアルタイム表示すれば、事前にリスクを把握できます。

労働安全衛生法やリスクアセスメント基準に沿った数値を常時掲示することで、遵法意識も定着させられるでしょう。さらに、ヒヤリハット事例の共有サイネージを導入すれば、実際に起きた事例をイラストや写真で提示し、直感的に危険を理解できます。

過去の労災統計や発生状況をグラフ化すれば、わかりづらい抽象的なリスクが具体的に認識できます。避難経路や緊急対応手順を表示する仕組みも加えればさらに良く、災害発生時の初動対応が速くなり、怪我や命を落とすリスクを格段に下げられるでしょう。

設備保全:チョコ停・ドカ停を未然に防ぐ

工場にディスプレイを導入することで、設備停止のリスクを大幅に減らし、安定稼働とコスト削減を実現できます。稼働状況を可視化しなければ、異常傾向を早期に発見できず、突発停止につながるからです。

設備が止まると生産ロスが発生し、納期遅延や品質低下につながります。だからこそ、ディスプレイを使った稼働監視と予防保全が必要と言えます。

また、MTBF(平均故障間隔)やMTTR(平均修復時間)といった指標をリアルタイムに表示しなければ、設備の健全性を客観的に評価できません。実際に、センサーと連携した設備アラートを導入すれば、温度や圧力の異常やエラーコードを即座に表示できます。オペレーターは停止前に迅速に対応でき、チョコ停やドカ停を防げるでしょう。

さらに、稼働履歴をグラフ化してディスプレイで共有すれば、異常傾向の早期把握と予防保全につながります。IoTセンサーと統合すれば予兆検知とリアルタイム警告が可能となり、担当者間の情報格差も解消されます。結果として、安定稼働と保全コスト削減を達成できます。

【実例】ディスプレイで現場改善に成功している企業事例

ディスプレイで現場改善に成功している企業事例、ここでは以下の4事例を紹介します。

- 温度データの定点観測による不良の未然防止を実現

- データの見える化による予知保全の属人化解消

- 設備停止の真因をデータで発見

- 作業場にディスプレイを設置し、誰でも標準作業が可能に

日本電気化学工業所:温度データの定点観測による不良の未然防止を実現

1935年創業の株式会社日本電気化学工業所は、アルミニウム表面処理を専門とする老舗メーカーです。建材、自動車、航空機、電子機器など幅広い産業に高品質なアルマイト加工を行い、ISO規格や環境配慮技術の導入でも業界をリードしています。

しかし現場では、紙ベースの帳票管理が大きな課題となっていました。異常値の検出に時間がかかり、迅速な対応ができないことや承認プロセスの非効率性、膨大な記録からの傾向分析の難しさなどが改善活動の弊害でした。

そこで同社が導入したのが「tebiki現場分析」です。点検票や温度データ、計測機器点検記録をデジタル化し、リアルタイムでのデータ監視を可能にしました。従来なら見逃していた微細な兆候をいち早く捉え、大規模故障やライン停止を未然に防げるようになったと言います。

さらに、異常値通知メールや入力補助機能により、管理者の承認作業は大幅に効率化しました。作業者の入力精度も向上し、さらに記録が「見られている」という意識が現場の緊張感を生み、従業員の品質意識そのものが高まる副次的効果も得られました。

デジタル化により同社は品質管理のスピードと精度を飛躍的に高め、今後は工場間でのデータ共有やAIを活用した予兆保全にも挑戦する方針です。

共栄工業株式会社:データの見える化による予知保全の属人化解消

1948年創業の共栄工業株式会社は、スチール製家具を中心に社会課題を解決する製品を提供してきた老舗メーカーです。近年は宅配ボックスや納骨壇など、新しい需要に応じた製品開発にも積極的に取り組んでいます。

しかし、現場では「紙帳票からExcelへ転記する非効率な作業」と「データを分析に活かせない課題」に直面していました。特に、日次で2時間以上かかる集計作業が管理者の大きな負担となり、品質改善や予防保全に十分な時間を割けていませんでした。

こうした課題を解決したのが「tebiki現場分析」の導入です。作業日報や前処理管理表をデジタル化することで、現場で入力されたデータは即時にダッシュボード化され、翌日の朝礼時点で改善に活用できるようになりました。集計時間はわずか1分に短縮され、進捗や品質の情報がリアルタイムで共有可能になりました。

特に効果が大きかったのが、予知保全の属人化解消です。従来は作業者の経験や目視に依存していた設備点検が、データの時系列記録と画像管理によって客観的に把握できるようになりました。摩耗や汚れの進行を早期に検知し、交換時期を前倒しすることで突発的な故障を防止。さらに湯洗温度の推移をデータで分析し、最適範囲を再設定することでエネルギーコスト削減にも成功しました。

共栄工業の事例は、工場の見える化が「効率改善」だけでなく「属人化の解消」と「原価低減」に繋がったことを示す好例といえるでしょう。

株式会社日ピス福島製造所:設備停止の真因をデータで発見

日本ピストンリング株式会社は、リケンNPRグループの一員として1982年に設立され、自動車用エンジン部品のシリンダライナやバルブシートを製造する高精度メーカーです。厳しい寸法精度と耐久性を求められる同社では、従来から品質管理に力を注いできました。

しかし福島工場では、設備停止や不良の原因を迅速に突き止められないという課題を抱えていました。帳票は紙ベースで管理され、記録を確認するために監督者が現場まで足を運ぶ必要があり、異常発見が遅れることも少なくなかったと言います。

そこで導入したのが「tebiki現場分析」でした。生産実績や品質記録、製造条件を入力すると同時にリアルタイムでグラフ化され、設備や作業の状態を即座に見える化できるようになりました。

さらに、不良率を工程別に表示する仕組みを導入したことで、連続する不良の背景に「材料のばらつき」や「作業手順の差」があることを迅速に特定。管理者が現場を巡回する時間も大幅に削減され、現場全体の改善サイクルが加速しました。

日ピス福島製造所の事例から、工場の見える化が「設備停止の真因をデータで発見し、即改善につなげる」有効な手段であることがわかります。

明和工業株式会社:作業場にディスプレイを設置し、誰でも標準作業が可能に

明和工業株式会社は、自動車内装部品の設計から製造までを一貫して手がける企業です。カップホルダや加飾部品など、ユーザーが車内で直接触れる製品を提供するため、外観品質は極めて高いレベルを要求されます。

しかし同社では、新工場立ち上げに伴い外国人作業者が増加。言語の壁や紙の標準作業書の限界により、作業手順が十分に伝わらず、工程内不良が多発するという課題に直面していました。特に繊細なスパッタリング部品の取り扱い時には、キズ不良が頻発し、廃棄コストの増加も深刻でした。

こうした状況を打破したのが、動画マニュアル「tebiki現場教育」を活用した教育の徹底です。tebiki現場教育の自動翻訳機能により、作業者の母国語で標準作業を表示できる仕組みを導入。さらに大きな変革となったのが、作業場にディスプレイを設置し、QRコードで即座に動画マニュアルを呼び出せる仕組みでした。製品かんばんのQRを読み込むと、該当製品の正しい手順が画面に表示され、誰でも迷わず標準作業を実行できる環境が整いました。

その結果、キズ不良率は導入前の4.5%から1.5%まで削減。作業者ごとのバラつきが消え、外国人スタッフも安心して作業に取り組めるようになりました。さらに、職制の意識も変化し、細部まで配慮したマニュアル作成が進むなど、現場全体の教育水準も向上しました。

ディスプレイでの見える化を加速させる必須ツール

ディスプレイという「出口(表示装置)」だけあっても、肝心の「表示するデータ」と「伝わるコンテンツ」がなければ意味がありません。ここでは、見える化の効果を最大化するために連携させたい以下の2つのツールを紹介します。

- デジタル現場帳票

- 動画マニュアル

① デジタル現場帳票:データ収集・分析の基盤を構築する

多くの工場では紙やExcelを用いた帳票運用が依然として主流です。しかし、Excelでは「リアルタイム性の欠如」「集計に要する膨大な時間」「入力ミスによるデータの信頼性低下」といった課題が避けられません。結果として、現場で異常が起きても発見が遅れ、後手の対応を余儀なくされます。

そこで有効となるのが現場帳票のデジタル化です。入力と同時にデータがサーバへ蓄積され、自動で統計処理や傾向分析が可能になります。さらに、デジタル化された情報はダッシュボードとしてディスプレイに即時反映され、進捗や異常値を一目で確認可能です。

MTBFやOEE(設備総合効率)といった指標を自動算出すれば、従来は専門知識が必要だった分析も誰でも容易に扱えます。

「現場帳票のデジタル化」と聞いても、何から始めればよいか分からない方も多いでしょう。こちらのガイドでは、デジタル化のメリットや進め方の手順、費用対効果の考え方まで、初めての方にも分かりやすく解説しています。

② 動画マニュアル:標準作業の徹底と技術伝承を促進する

現場教育における最大の課題は「動きの壁」です。文字や写真では作業の細部や熟練者の暗黙知が十分に伝わらず、手順の形骸化や属人化が進んでしまいます。特に外国人作業員や新人にとっては、静的な情報では理解が難しく、不良や安全リスクの要因になりがちです。

そこで有効なのが動画マニュアルです。作業の流れや細かな手の動きを動画化することで、誰でも簡単に理解でき、標準作業の徹底が実現します。さらに、工場のディスプレイと連携すれば、作業開始前に注意喚起の動画を流す、あるいは定期的に安全教育コンテンツを配信することも可能です。

字幕の多言語対応や再生履歴管理を組み合わせれば、教育効果の検証や改善も行えます。ディスプレイを介した動画マニュアルの運用によって標準化が進み、品質と安全を同時に担保する現場を構築できるでしょう。

ディスプレイを活用すれば、現場で複雑な作業手順や労災事例をリアルに映像で共有できます。静的な掲示物では伝わりにくい危険ポイントも、動画なら直感的に理解でき、安全教育の効率化と再現性が飛躍的に高まります。

>>工場向け動画マニュアル「tebiki現場教育」のサービス資料はこちら

工場の見える化とディスプレイまとめ|ディスプレイを導入すれば安全対策と技術伝承で現場改善できる!

本記事の要点を改めて整理します。工場における見える化は、単なる表示ではなく「問題を早期に発見し、改善につなげる」ことが本質です。ディスプレイを活用すれば、生産・品質・安全といった重要な情報をリアルタイムに共有でき、現場全体で迅速な意思決定が可能になります。

ただし、見える化を成功させるには、表示装置だけでは不十分です。デジタル現場帳票によるデータ収集基盤と、動画マニュアルによる分かりやすい教育コンテンツが欠かせません。最後に強調したいのは、ディスプレイ導入はゴールではなく現場改善のスタートであるという点です。表示された情報を起点に、現場全員で改善活動を継続する文化こそが最大の成果を生みます。

現場の教育改善からデータ活用による分析まで、一気通貫で現場改善を支援するソリューションに興味をお持ちの方は、こちらの統合資料をご覧ください。動画マニュアルと現場帳票、両方の視点から貴社の課題解決をサポートします。